| <赤旗記事> |

株高は危険なマネーゲーム

大門議員 最賃上げ求める

参院予算委

日本共産党の大門実紀史議員は25日の参院予算委員会で、安倍晋三首相が「アベノミクス」の成果と誇る株高・円安は海外投機筋が主導する「実体経済とかけ離れたマネーゲームだ」と指摘し、不況打開のカギである国民の所得を増やすため、本格的な最低賃金の引き上げこそやるべきだと求めました。安倍首相は「関係省庁が連携して引き上げに努める」とのべ、政府をあげて取り組むことを表明しました。

|

| 質問する大門実紀史議員=25日、参院予算委 |

大門氏は今回の円安・株高について、海外の投機筋が首相や黒田東彦(はるひこ)日銀総裁の「大胆な金融緩和」の言葉に反応したものだと指摘。「実体経済がよくなり株価が上がったのではない」と強調すると、麻生太郎財務相は「株式先行であがってきた」と認め、「実体経済を上げていく方向にしなければならない」と答えました。

大門氏は日銀による大量の国債購入について、国債の買い入れ上限(銀行券ルール)さえ無視して突き進むことは許されないと追及。「国債の信用下落を招き、国民に被害が及ぶ危険な所業だ。危険な領域に政府・日銀が踏み込んだことを厳しく指摘する」と主張しました。

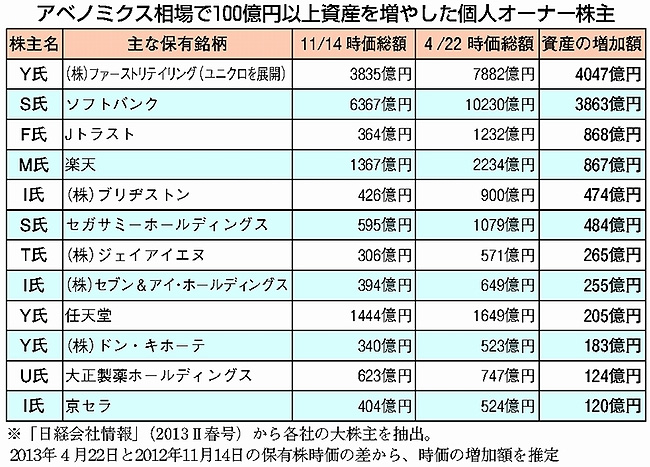

大門氏は、アベノミクス相場のもと、大企業・大資産家が大もうけしていること(表参照)を示し、「マネーゲームによって大金持ちはさらに大金持ちになり、一方で、勤労者の賃金は上がらない」と告発。米オバマ政権が経済対策として大幅な最低賃金引き上げをやろうとしていることを紹介し、「日本政府も大規模な最賃引き上げをすべきだ」と求めました。

|

≪議事録≫

○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。

我が党は、今のデフレの主な原因は九〇年代後半から始まった非正規雇用拡大を含む賃金の引下げ政策にあると、それに加えて、企業の価格引下げ競争も加わって深刻なデフレになったということで、このデフレ克服の鍵は賃金の引上げによって実体経済を立て直すということが大事だということを再三指摘してまいりました。ところが、今進行しているのは実体経済と懸け離れたマネーゲームではないかというふうに思います。

パネルを御覧いただきたいと思いますけれども、(資料提示)昨年の十一月半ばに解散・総選挙が確定をいたしまして、安倍総理の大胆な金融緩和発言をきっかけに海外の、外国のヘッジファンドなどの投機マネー、投機筋が、これから円安になるだろうと、円安になれば日本の輸出、大企業の株も上がるだろうということで、大量の円売り、そして日本買いを行ったわけでございます。資料の二枚目には円の為替の相場も出しておりますけれども、その後の日本銀行の四月四日の政策決定会合の後も巨額のマネーが動きました。今日の日経新聞にも出ておりますけれども、こういう海外の投機筋の動きに後から一般投資家が追いかけていって相場を押し上げてきたというふうに思うわけでございます。

連日、株価の動きに注目が集まっておりまして、株が上がった上がったと言って株を持っていない人まで喜んでいるというふうな、ちょっと変な世の中になっているんじゃないかと私は思いますけれども、本当に国民の所得が増えて、企業の業績が上がって、その実体経済の反映として株価が上がるんならば私はそれはいいことだと思います、正常なことだと思いますけれども、今のこの円安、株高は、そういう実体経済が良くなったというよりも、安倍総理の、あるいは黒田日銀総裁の言動を投機の材料にして海外の投機筋が動いて、反応して、一般投資家が付いていってと、こういう相場になっているんじゃないかと思うんですね、今のところはですね。

麻生財務大臣、デフレ担当でございますから、まず御認識を伺いたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君) 株はやっぱり、これは大門先生、上がったのがいかにも悪いようにちょっと感じられるようなことを言ってもらうとちょっと困るんで、そこのところはよく分かっておられるんだと思いますが、今の言い方を聞いていると株が上がったのがけしからぬみたいなように聞こえましたんで、ちょっとそれは違うんじゃないかと思っておりますが。

いずれにしても、こういったものは株式選好で上がってきたというのはよくあるケースだとは思いますが、問題は、日本銀行は、共同声明にもありますように、最初から第二、第三の矢をきちんと政府はやってもらわないと、日本の実需とか実物経済とか実体というものが上がってこないと少なくとも日本の経済というものは強いものにならず、強いものにならない限りは、いわゆる雇用とか賃金とかそういったところに広がっていかないということで、もう金融だけ緩めたら駄目だったという例が、もう十年前の記憶がそこにあるんですから、我々はそんなことはできないと。ちゃんとそれに対して、我々は政府としてきちんと今度は第二、第三のをやります、財政をやります、経済成長をやりますということを話し合った上で白川総裁との間にあの共同声明というのはでき上がっておりますので、我々政府といたしましては、きちんとした対応をしていくことによって、少し時間差が出てくるのはこれやむを得ぬと思いますし、大体こういうのは賃金が一番最後に回ってくるものなんですけれども、そういった形にしていく、いわゆる実物経済を上げていくという方向にしていかねばならぬ、ここが一番これから大事なところだと思っております。

○大門実紀史君 先ほど申し上げたとおり、実体経済が良くなって株が上がることは何も否定しませんし、いいことだとわざわざ申し上げているわけでございます。今はこの投機筋が上げていると、これはちょっとやっぱり一種の金融バブルでございまして、気を付けなきゃいけないということを申し上げているわけでございます。投機筋の、投機マネーの動きというのは、実は実体経済にいい影響を与えた例は過去にございませんので、ここは慎重に警戒して御覧になるべきだということを申し上げているわけでございます。

もう一つは、政府がこういう投機マネーを日本市場に呼び込むというようなことは大変危険なことでございまして、彼らは相場が上がりそうな材料、投機のネタがなくなれば一気にマネーを引き揚げるわけですね、今までの例からいってもですね。今の日銀の異次元緩和もいずれ賞味期限は切れると。サプライズじゃなくなると。

そうすると、こういうマネーを引き付けるためには何かまた材料を出さなきゃならない。つまり、日銀は、更に国債を買い増すと、株も買い増すと、不動産も買い増すと、こう次々出していかなきゃいけなくなるのがこういうマネーを引き入れたことの怖さなんですよね。これはもう過去の今までの金融バブルが全てそうですので、そこはきちっと見ておく必要があると申し上げておきたいと思います。そういう危ない領域に日銀は自ら足を踏み入れられたというふうに思います。

次のパネルを、済みません。

日銀は過去にも国債を買ってまいりました。銀行が持っている国債を買って代わりにお札を渡せばそれは世の中に回るだろうということでやってきたんですけれども、今日もあったとおり、それは回らなかったわけですね。既にもう百兆円近く買っているんですけれども、デフレは克服できませんでした。

したがって、このデフレの原因は、金融政策の結果じゃなくて、やっぱり実体経済の、先ほど申し上げました低賃金構造とか実体経済の問題があるにもかかわらず、既にやってきて効果がなかったことを、しかも今度は一気に大量にやろうと、大量に国債を買おうとしているわけでございます。その買入れライン、買入れ残高は二〇一四年末で一気に百九十兆円まで伸びるというのがこの前の決定会合の方針でございます。

青いラインを御覧いただきたいんですけれども、これが日本銀行の銀行券、お札の発行残高のラインでございます。従来、日銀はこの青いラインを基に銀行券ルールというものを規定しておりました。黒田総裁、銀行券ルールって何か、簡潔に説明してください。

○参考人(黒田東彦君) 長期国債の保有残高を日銀券の残高の範囲内にとどめるというのが日銀券ルールというものだと思います。

〔理事小川敏夫君退席、委員長着席〕

○大門実紀史君 つまり、日銀が買い入れた長期国債の残高を、銀行券の発行、青のライン以下に抑えようと。これは何かといいますと、これを超えると、日本銀行が国の借金の肩代わりをしている、いわゆる財政ファイナンスと見られてしまうので、このラインは守りましょうということで長い間守ってきたラインでございます。

もし守らなきゃどうなるかという心配があるかというと、これも指摘されているとおり、日本の国債の信用がなくなりますと利回りが上がる、利回りが上がれば長期金利が上がる、長期金利が上がれば世の中全体の金利が上がって、住宅ローンとか企業の貸出しの金利も上がってしまって景気が悪くなる。あるいは、利回りが上がりますと、国債の利払い、国が払う利息も増えますから、国の財政を圧迫します。それが増税や社会保障の切下げにまたつながっていくんではないかということもあって、この国債の信用を保つというのは大変重要なことなんですね。大変重要なことをやっていたんです。それをいともたやすく、黒田日銀総裁になってこのラインを、まあちょっとは超えていたんですけれども、戻すどころか一気にここまで突破しようということなわけですね。

こんなに国債大量に購入して、国債の信用が下落したらどうされるおつもりですか。

○参考人(黒田東彦君) ただいま委員御指摘のとおり、実は既に今回の量的・質的金融緩和を決める前にこの日銀券ルールの上を走っていたわけでございます。

なお、欧米の状況を見ますと、やはり大量に国債を購入して、当然のことながら中央銀行券の残高をはるかに超える国債、長期国債の保有を行っておりまして、その下で特に国債の信用が失墜しているということにはなっておりません。

ただ、確かに日銀券ルールというのは一つのルールでございますので、今回の金融政策の決定に当たりましても、物価安定の目標を達成するというためにこの政策を行っているわけでございますので、その物価の安定も達成され、徐々に国債の保有残高が減っていくという中でこの日銀券ルールというのは復活してくるということで、あくまでも一時的な取扱いとして日銀券ルールを適用停止にしているということでございます。

なお、国債の信用維持につきましては、委員の御指摘の点は非常に重要な点だと思います。政府が今後の財政健全化に向けた道筋を明確にして、財政構造改革を着実に進めていくことが極めて重要である、この点は一月の共同声明でも確認されておるというふうに思います。

○大門実紀史君 欧米もやっているからというのは全然違うんですよね。日本の場合は、これだけの世界一の借金大国ですから、それだけ国債の信用については十分注意を払わなきゃいけないんですよ。よその国はルールありませんよなんて、そんなこと日銀、中央銀行総裁は言うべきじゃないですよ。分かっていらっしゃって言っているんですか。

だから、そういう問題じゃないですよ。非常に日本の場合は厳密によく見ていかなきゃいけないのが国債の信用問題で、それは国民生活に影響を及ぼすから申し上げているわけでございまして、日銀が勝手に何か操作をしてやっている話じゃないんですよ。国民生活に直接影響が及ぶから申し上げているわけでございます。

それと、一時的な停止とおっしゃいますけれど、ここまで買っておいて、これ戻せるんですか。国債をこれだけ買っておいて、あれだけ、また百兆売ったら暴落しますよ。これ、一旦買ってしまったら、戻すのに二十年、三十年掛かって、一時停止どころか、これは事実上、無期限停止と同じなんですよ。廃止したというのと同じなんですよ。そういうふうに、いわゆるあなたがおっしゃるマーケットからもいつ見られるか。今はいいですよ、わいわいバブルみたいになっていますけれども、急に変わりますから、市場の見方というのは。そういう危ない問題だということを私の方から御指摘をしているわけでございます。

こんな無謀なことを進めれば、国債の信用が上がることはありません。下落するのは時間の問題でございますので、このことは本当に、危険な領域に踏み込まれたということは厳しく指摘しておかなきゃいけないし、総理もどこかで、もういいかげんやめた方がいいとおっしゃるべきじゃないかと、これすごいですよ、と思います。

こういうマネーゲームで結局誰が、先ほど株はっておっしゃいましたけれども、今誰が得しているかという話なんですけど、これは、私の方で試算をいたしましたけれど、アベノミクス相場のおかげで僅か五か月少しの間に百億円以上株式資産を増やした、個人オーナー株主でないとちょっと計算ができないのでしただけなんですけれども、その一部をパネルにいたしました。有名なあのユニクロの誰々さんとかソフトバンクの誰々さんは、もう一人でこの僅かの間に四千億の株の時価総額増えているという異常な状況ですね。

ですから、これは個人オーナー株主だけでなくて、大株主、資産家、株を持っていらっしゃる方、総理は二割も持っているとおっしゃいますけど、八割持っていないんですから、その二割の中でももうけている人というのは、その中の更に少ないわけですからね。そういう人たちがこのいっときで物すごいもうかっているというわけですね。これが、今のアベノミクス相場が生んでいるお金持ちに対して莫大な利益をもたらしているわけです。

その一方で、庶民の方は、もう指摘されているとおり、賃金は上がっておりませんし、生活物価だけ上がっておりますし、この上、消費税増税とか社会保障の負担増となればトリプルパンチになりかねないと。ですから、本当に消費税の増税は絶対やめられるべきだというふうに申し上げておきたいと思います。そもそも、大金持ちがどんどん大金持ちになって勤労者の賃金が上がらないというのは異常なことです。そんな世の中、いい世の中ではございません。

二月二十日の予算委員会で、私、アメリカの例も御紹介して、総理に、麻生大臣に、最低賃金の引上げと中小企業支援をセットで行うべきだという提案をいたしました。総理も、参考になった、研究したいと前向きな御答弁をいただきまして、その後、進化されまして、一昨日の国会では、成長戦略の重要な政策の一つにするとまで言われたわけでございます。結構なことだというふうに思います。是非、今までの延長線上じゃなく、具体的、本格的な最賃引上げ策を進めてもらいたいと思います。

その点で、前回、アメリカの数年前の取組を御紹介したんですけれども、実はアメリカは来年も最低賃金の引上げをやろうとしております。直近の状況を若干御紹介いたしますと、アメリカは現在、日本をもう既に追い越したんですけれども、時給で七・二五ドルを九ドルに引き上げると。これ購買力平価に換算しますと、七百六十八円から九百五十三円に引き上げると。ちなみに、日本は今現在七百四十九円なんですね。もう既にアメリカに抜かれているわけでございます。

そのときのオバマ大統領の考え方をちょっと御紹介したいと思います。資料に付けてありますけれども、大変一般教書演説でいいことをおっしゃっております。

今夜、地球上で最も豊かな国において、フルタイムで働く人が貧困な暮らしを送らなくてもよいように時給九ドルに引き上げると宣言すると。この単一の措置によって数百万人の勤労世帯の収入が上昇すると。それはすなわち全国の企業にとって消費者の財布の中のお金が増えるということを意味すると。CEO、つまり大企業の役員ですね、の報酬が過去最高となっているのに勤労者の最低賃金が上がるのを何年も待たなければならないという事態はあってはならないと。

すばらしい演説だと、我が党とぴったり同じことをおっしゃっているんですね。特に大事なのは、この中で、最低賃金上げれば企業にも利益が及ぶと、経済対策として位置付けていることだというふうに思うんですね。ここが大事でございます。

この前総理と議論した後、厚労省にもいろいろ話を聞いて私分かったのは、なぜ日本が今最低賃金の対策が、もうちまちましたみみっちいことばっかりやって進まないのかというと、実は縦割り行政の影響があります。最低賃金を上げる役割は厚労省、中小企業支援は経産省、減税は財務省。ところが、厚労省だけがやれやれと言うと、厚労省の中の一般予算の中で中小企業支援もやろうとするから小さな助成金しかつくれないと。

ここはやっぱり総理のリーダーシップで、各省庁をちょっと集めて中小企業支援の大規模な予算と最低賃金引上げとという、横断的にやることがどうしても必要です。アメリカはそういうふうにやっているわけですね、フランスなんかもですね。是非そういうことを踏み込んで、もう一か月前に議論したやつを今、二か月前ですね、申し上げているわけですから、踏み込んだ対応を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 大門委員がアメリカの大統領の政策、演説を評価した。日本共産党に評価された初めての大統領だと思いますが、オバマ大統領の演説で言及した最低賃金は、連邦最低賃金制度は一定規模以下の企業の労働者を適用除外としておりますので、全ての企業が、中小企業・小規模事業者が入っている日本とはちょっと状況が違うということは申し上げておきたいと、こう思うわけでございますが、しかし、いずれにしても、最低賃金を引き上げていく環境整備のためにも、成長戦略によって企業の収益を向上させ、それが雇用の拡大や賃金の上昇をもたらすような好循環を目指していきたいと、こう思うわけでございますが、その取組と併せまして、最低賃金については、厚生労働省だけではなくて経済産業省を始め各関係省庁が連携して、中小企業や小規模事業者への支援を工夫をしながら労使と丁寧に調整し、その引上げに向けて努めていきたいと、こう考えております。

前回の安倍政権のときにも、それまで平成十四年がゼロで、十五年が一円、十六年一円で、十七年三円で、十八年五円だったものを平成十九年に十四円、二桁上げているわけでございますし、最低賃金制度をつくったのは岸信介内閣でございますから、是非こちらの方も評価していただきたいと、このように思います。

○大門実紀史君 じゃ、よろしくお願いします。

ありがとうございました。 |