| <赤旗記事> |

最賃上げてこそ経済成長

参院予算委 大門議員、首相に迫る

中小企業支援を大規模に

日本共産党の大門実紀史議員は20日の参院予算委員会で、安倍政権の物価上昇策が国民生活を壊す危険性があるとただし、デフレ脱却のために中小企業への支援とセットで最低賃金引き上げに政府として大胆に取り組むよう提起しました。安倍晋三首相は「重要な指摘があった。われわれも研究しなければならないと思った」と答弁しました。

(論戦ハイライト)

|

| 質問する大門実紀史議員=20日、参院予算委 |

大門氏は、家計支出に占める食費の割合であるエンゲル係数が上昇していることを示し、「国民の生活にゆとりがなくなり、低所得者と富裕層との格差が一段と拡大している」と指摘しました。

さらに安倍内閣の「大胆な金融緩和」宣言を機にした急激な円安で輸入食料品や灯油、ガソリンなどが値上がりして悲鳴が上がっており、これに「2%物価上昇」が実現すれば生活必需品の価格はさらに引き上がることになると強調。「賃金が上がらなければ、(国民生活直撃の)最悪の物価上昇になる。本腰を入れて経済対策の一環として最低賃金を上げることに踏み出さねばならない」と強調しました。

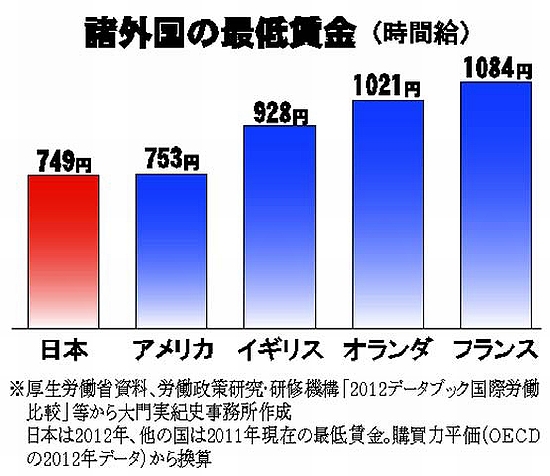

その上で大門氏は、日本の最低賃金(全国平均)は時給749円と先進国で最低水準となる一方、アメリカでは政府あげた取り組みで200円程度も引き上げ、経営者が「最賃引き上げはビジネスも地域経済にも利益になる」との支持声明まで出していることを紹介。日本では財界が「最賃を上げると雇用が減る」と旧態依然とした意見が多いとのべ、「最賃の引き上げが企業の業績を伸ばすということだ。日本の経営者、政府も発想の転換が必要だ」と強調しました。

麻生太郎財務相は「大変参考になった。たまった内部留保が賃金や配当、設備投資に回らず、じーっとしている状態は異常だ」と共感を示しました。

大門氏は、賃上げについて大企業は内部留保で対応可能だが、中小企業には支援が必要だと強調。アメリカでは最賃引き上げのため中小企業支援に5年間で8800億円を投じたのに対し、日本では来年度の支援策は26億円しかないとのべ、「こんなレベルでなく、景気対策として大規模、大胆にやることが今こそ重要だ」と主張しました。

安倍首相は「支援の仕方も、使い勝手がいいように変えていくことも含めて検討していきたい」と答えました。 |

≪議事録≫

○委員長(石井一君) 次に、大門実紀史君の質疑を行います。大門実紀史君。

○大門実紀史君 今日は、物価と賃金の問題について質問をいたします。(資料提示)

パネルの下の方を御覧いただきたいんですけれども、昨日、最新のエンゲル係数、二〇一二年の数字が発表されました。エンゲル係数というのは、もう御案内のとおり、家計支出に占める食料費、食費の割合でございます。所得の低い人ほど割合が高くなって、所得の高い人ほど割合が低くなると。つまり国民の生活のゆとりを示す数字でありますけれども、これは一ポイント上がるというのは大変なことでございます。そういうふうな数値として御覧いただければと思います。

日本ではこの数年、このエンゲル係数が上昇をしてまいりました。つまり、生活にゆとりがなくなって、低所得者の方々と富裕層との生活格差が広がっていると。それを示すのがこのエンゲル係数でございます。

〔委員長退席、理事小川敏夫君着席〕

総理は、通告はしていませんけれど、この数字を見ていかが思われますでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) このエンゲル係数を見ますと、これは一一年、一二年と上がっているんですね、一〇年から一一年、一二年と、こう上がっておりまして、これはたまたま民主党政権ということになるんでしょうか。二〇〇六年、二〇〇七年、これは下がっておりますが、これはちょうど第一次安倍政権でございましたが。

いずれにせよ格差を、この格差の定義いろいろありますが、格差というのは、国民的に許容できない格差、あるいはそれが固定をしてはならない、これは安倍政権の基本的な方針でございます。

○大門実紀史君 なぜエンゲル係数が上昇してきたかなんですけれども、一つは、賃金がこの間、指摘されているとおり、減少してきたことがあります。二つ目には、食料品の値段がデフレとはいえどじわじわ上がってきているということがあります。

通常、人々は所得が下がりますと節約をします。一番に節約するのは食費です。ですから、通常なら所得が下がったらストレートにエンゲル係数が上がるということは余りないんですね、こんな短期間で。したがって、何が起きたかというと、その間に食費が上がっているということがないとこういう数字にはならないわけでございます。

ここ数年、デフレと言われながらも、今申し上げたように、食料品が下がらないでむしろ上がってまいりました。主な原因は、輸入物価が上がってきたからでございます。その背景にあるのは、新興国の需要が増大したのはもちろんありますが、海外のヘッジファンドなどが、投機マネーがやっぱり穀物とかそういう、原油なんかもそうですが、食料の世界的なマーケットに入り込んで、投機的につり上げてきたということもあります。一旦上がって落ちているのは、リーマン・ショックの、世界の原油が上がった、穀物が上がった後の話でございます。

ですから、パネルの上段の方を見ていただければ分かるんですけれども、それは指数で表れておりますけれども、デフレといいながら国民が余りこの物価安を実感できなかったというのは、所得が減少した上に、今申し上げた食料、エネルギーなどの生活物価が値上がりしてきたからでございます。

これが今までのトレンドなんですが、さらに、日本銀行に伺いますけれども、輸入物価について追いかけておられますので、直近の輸入物価のうち、生活関連ですから、食料、飼料、あと原油等々のエネルギー、これの物価動向について、その背景も含めて簡潔に説明をしてください。

○参考人(木下信行君) お答え申し上げます。

お尋ねの一月の輸入物価を円ベースで見ますと、食料品、飼料は前年比プラス一三・四%、石油、石炭、天然ガスは前年比プラス一四・五%と、為替円安を主因に上昇いたしております。

○大門実紀史君 つまり、そもそもこういう流れにあったわけですけれども、やはり安倍総理の大胆な金融緩和の宣言をきっかけに、先ほど申し上げました、今海外投資家が動いておりますけれども、特に海外のヘッジファンドなどの投機筋によって急激な円安がつくられて、そして、今あったように、この一月の一番直近の生活関連の輸入物価は軒並み一割以上も上がっていると。やっぱりちょっと異常な事態に今なっているわけでございます。特に、私も被災地回っておりますが、灯油、ガソリン等の高騰が、被災地ではもう悲鳴が上がっているという状況でございます。

それを踏まえてお聞きしたいわけですけれども、安倍内閣が二%の物価上昇目標を掲げておられますけれども、日本銀行の調査によりますと、二〇一一年度の数字なんですが、消費者物価において、パソコンとか電化製品など僅か十六品目、僅か十六品目の電気製品が一〇%からひどい場合は四〇%も下落して、この消費者物価を〇・六ポイントもそれだけで、僅かそれだけで下げているわけですね。

こういうトレンドは急に変わらないというふうに思いますが、この下で二%の物価上昇を実現するとすれば、この生活物価、生活必需品関係の物価は相当上がらないと、少なくとも二%以上上がらないと全体で二%という物価上昇目標は実現しないと思うわけですけれども、そういう生活物価がどれぐらい上がると、二%のときですね、どれぐらい上がるというふうな予測なり試算なりはされているんでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今委員が指摘をされました家電製品でありますが、家電製品については、生産性の向上に伴って価格が下がっていくという性格もありますが、同時に、デフレによって価格が下がっていくという側面もあるんだろうと思います。

消費者物価指数、CPIの約五〇%を今占めておりますのは、ウエートを占めておりますのはサービスの価格でございまして、これはもう委員御承知のとおりでありますが、日本においては横ばいないしは下降傾向にあるわけであります。一方、諸外国においては、サービス価格は毎年二、三%程度上昇をしているわけであります。日本では、残念ながら、サービスにおいては価格がデフレ、まさにデフレ状況で下がっておりますので、サービスにおいては人件費に直接これは影響してくる、言わば賃金が下がっていくという大きな原因になっておりますので、日本の賃金の伸び悩みにも直結をしているということであろうと、このように思います。

その中で、この物価安定目標二%に向けて進んでいく中において、このサービスにおいて二、三%という諸外国並みに上昇をしていくことが望ましいのではないかと、このように思います。

○大門実紀史君 一点だけ一致するのは、サービスですからやっぱり賃金が上がらないと、サービスは労働集約でございますので、賃金上がらなきゃいけないという点は一致するんですけれども、やっぱり全体として生活物価が相当上がらないと、アメリカの例でいきますと、大体二%上昇のときに生活物価は三%から四%毎年上がっているわけですね。過日、民主党の植松先生が指摘されましたけど、十年にすると三、四〇%上がっているわけですよね。そういうことになってしまうと、賃金が上がらないでそういう事態になると大変な、これはデフレよりもたちが悪くてもう最悪の物価上昇と、こういう危険性があるわけでございます。

そうならないためには、本当に本腰入れて今この経済対策の一環として賃金を上げるということをやらないと、企業の業績が上がればそのうち賃金上げるでしょうというのは、二〇〇六年、七年でできなかったわけですね、失敗しているわけですよね。やっぱり賃金を上げるということに今踏み出さなければならないというふうに思います。

エンゲル係数、生活物価の関係からいきますと、私は、全体の賃金の底上げでやっぱり最低賃金を引き上げるということは非常に重要な政府が取り組みやすい政策でもあるというふうに思います。これも新しい数字でございますけれども、日本の最低賃金は時給換算で七百四十九円ということで、とうとうアメリカにも抜かれました。先進国でもう最低の水準でございます。

昨日、我が党の志位委員長が菅官房長官と会談をしたときに、賃金引上げの取組をすべきということを申し上げたときに、官房長官も最低賃金はもっと上げたかったと、ただし中小企業に対しての影響が心配だとおっしゃったわけでございまして、私は正しい認識だというふうに思います。

我が党も中小企業に対する施策は大変重要だと思っておりますが、安倍総理も同じ考えだと思いますが、一言お願いします。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 委員指摘のとおりでございまして、中小企業、小規模事業者は、そう簡単になかなか最低賃金を上げていくということに対応できない。それを無理やりやっていきますと、むしろ逆に雇用を調整するあるいは事業自体をやめるということになりますので。他方、そういう企業あるいは小規模事業者の生産性を上げるために、政府としても様々な施策を推進していく必要があると思います。

○大門実紀史君 パネルの三枚目なんですけれども、実は、各国政府が最低賃金引き上げるときに、大規模な中小企業支援策というのは実はどこの政府でもやっております。アメリカでは八千八百億円、これは短期間に、五年間で、日本円にすると当時で二百円の最低賃金引き上げるときに八十四億ドルの、特に減税中心ですけど、やっておりますし、フランスの場合は二兆二千八百億、これの場合は社会保険料の使用者負担軽減ですけど、特に中小企業支援として相当大規模にやりながら、最低賃金を一気に上げるということをやってきたわけでございます。

日本は、民主党政権のときに最低賃金を千円に上げると大々的に掲げましたけれども、三年間で三十六円しか上がっておりません。ほとんど自民党時代の伸び率と変わっていない。日本としてはまだ本格的な取組がされていないということでございます。また、日本では、いまだ経団連などが、最賃を上げると雇用が減るとか企業の業績が上がってからやるべきだとかいう旧態依然とした意見が多いわけですけれども。

今日ちょっと配付いたしましたけれど、資料、これはパネルにしておりません、資料の四枚目ですけど、アメリカが実際に最賃引上げに取り組んだんですけれども、経営者たちはどういうふうに考えているかということなんですけど。もちろん、当初はアメリカでも最低賃金引上げのときに反対した経営者たちが多かったわけですが、やってみれば、最低賃金引き上げることはビジネスにプラスになるというようなことで、最低賃金引上げをむしろ経営者の皆さんが支持するようになりました。

それから、お手元にある配付した資料は、全米千社の社長と重役、そして中小企業経営者が最低賃金引上げを支持する声明に署名をしたと。その声明文がニュースでリリースされておりますので、もう一枚目には英文を載っけておきましたが、訳をしたものをそこに載っけてございます。

何を言っているかといいますと、私たちは、最低賃金の引上げはビジネスにとっても地域社会にとっても利益となると。賃金の引上げは、消費者の購買力を高め、労働者の移動を減らし、生産性を高め、製品の品質を高め、消費者の満足度を高め、会社の評判を高め、したがってビジネスにも利益になると。つまり、業績が良くなったら上げましょうとか何かじゃなくて、いわゆるトリクルダウンとかダム論ではなくて、最賃の引上げそのものが企業の業績を伸ばすということを言っているわけで、ここは大変重要なことだというふうに思います。

その下の方にも書いてございますけれども、実際最賃を上げた州と上げなかった州で何が起きているかというと、上げた州の方が雇用が改善して、政府の支援策もありますけれど、中小企業の経営も良好になったと。だから、最低賃金批判論者の予測と反対の結論になっているということを述べているわけですね。

日本はまだやっていませんけど、心配ばっかりいろんなことを言っていますけど、やってみればこういう結果になったのがアメリカの例でございまして、これは、実際に本当にアメリカがそのときに消費を拡大して、国内の消費を拡大して景気も上向いたということがあるわけでございます。とにかく、アメリカの経営者は実践を通じて発想の転換をしてこう切り替わったわけでございますけれども、日本の経営者あるいは政府も、ちょっと発想の転換といいますか、やってみればこういうことになるんだということをやっぱり今きちっと学ぶべきだと思うんですよね。

その点では、麻生大臣、経営者でもございましたから、ちょっと御感想をお聞きしたいというふうに思います。

○国務大臣(麻生太郎君) いきなり所管外で振られたんでちょっとあれですけれども。

これ組合が、連合なんというのは、きっと賃上げ一生懸命やっておられたんでしょうね、この三年間、余り聞いたことはないんですけれども。僕は正直言って、このアメリカの二〇〇七年の数字、この日付が二〇〇七年二月の八日と書いてありますので、このときこの情報を知りませんでしたので、ちょっと正直これは大変参考になりました。

今、御存じのように、この数年間というか、リーマン・ショック以後で見ますと、一部上場企業の四三%から四%ぐらいは実質無借金になっているぐらい自己資本比率は極めて高いものになったというのが日本の企業の実態でして、十年、十五年前とは全く日本の企業の実力が違ったものになっております。それが一点。

もう一点は、それだけたまった内部留保というのであれば、その内部留保は通常であれば賃金に回るか配当に回るか、若しくは設備投資に回る、そういうはずのものですけれども、それが回っていない。ただただ金利も付かないのに内部留保にじっとしているという状態は異常です。これは、明らかに今までに過去こんなことはなかったと思いまして、労働分配率は今どれぐらいになっているんでしょうね、これ、かなり落ちていると思いますけれども。

我々の経営者のときとは全然時代が違って労働分配率が低くなっていると思いますが、いずれにしても、この間総理の方から経済三団体にお願いをしたときに、確かに企業は、既に賃金を上げるということを言っておられます。例えばローソンとか、私の地元では安川電機とか、そういうところははっきり、円安になったおかげで賃金を上げる方向で苦労させた社員に報いたいということをはっきり言われる経営者もおられる。そういった経営者が結果としてうまくいくと、ほかの方々も何となくヒラメの目みたいな横のつながりでずっとという形になる。

そういった形になっていけばいいがなとは思いますけれども、少なくともそういった形になる、これは経営者に対して強制的にできる話ではございませんので、いろいろな意味でそちらの方がいいですというインセンティブをより多く与えるという努力が要ると思っております。

○大門実紀史君 大臣おっしゃったとおり、最低賃金は、大企業はもう内部留保ありますから十分耐えられます。問題は中小企業なんですね。

〔理事小川敏夫君退席、委員長着席〕

それで、日本は一応、下に書いて、ちょっともう恥ずかしいぐらいですけど、一応計画を作ったところに助成しますよというちまちました制度があることはあったんです。民主党政権でつくったんです。それも僅か五十億だったんですね。これはどんどんどんどん減らしてきているんですね。

もう時間がないので、田村大臣に来てもらって済みませんけど、なぜ減らしたのかを聞こうと思ったんですけど、聞いてみたら、使われていないから実績に応じて減らしたと言うんですよね。つまり、使われもしない制度をつくっちゃっているわけです。これは全面否定はいたしませんけれど、こんなレベルじゃなくて、本当に海外でフランスやアメリカがやっているような景気対策として大規模に大胆にやるということはどうしても今重要になっていると思いますけど、総理、いかがお考えでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま大門議員から重要な御指摘があったと思います。

言わば中小零細においてはなかなか賃上げというのは勇気が要ることでありますが、結果として業績が改善をしていくということになればこれはまた話は別になっていくでしょうし、我々もそうしたことを研究をしなければならないと、今委員の質問を伺っていてそう思った次第でございますが、日本の支援の仕方においても、使われないというのがたまにございますから、それはやはり使い勝手がいいように変えていくということも含めて検討をしていきたいと、このように思います。

○大門実紀史君 是非頑張りましょう。

これで終わります。 |