| <赤旗記事> |

被災地事業者支援で、二重ローン解消へ提案、野田総理に「しっかり受け止め対応」すること約束させる。金融機関への指導。グループ補助金の増額が復興への道

|

| 質問する大門実紀史議員=4日、参院予算委 |

日本共産党の大門実紀史議員は4日の参院予算委員会で、東日本大震災で被災した事業者の「二重ローン」解消は急務だとして支援の具体的改善策を提案し、再生の意思あるすべての事業者を支援するよう求めました。野田佳彦首相は「現場を踏まえた現実的な提言だ。しっかり受け止めて対応する」と応じました。(論戦ハイライトあり)

岩手・宮城・福島の被災3県では、1万2771事業者が返済の一時停止や返済条件の変更を受けており、債権額は7036億円に上ります。大門氏は「具体的支援策はすでにある。支援の規模とスピードが問題だ」と指摘しました。

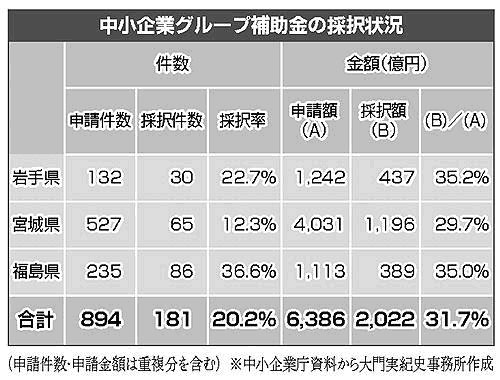

事業再生資金を補助する「中小企業グループ補助金」は、被災3県で6386億円の申請に対し採択が2022億円にとどまります。大門氏が来年度予算案の500億円では足りないと指摘し、震災復興予算の予備費4000億円の活用も検討するよう求めると、安住淳財務相は「地域再生のために資金はしっかり出したい」と初めて答弁しました。

債権買い取りも遅れています。産業復興機構が買い取った債権は岩手と宮城の2県で11件。3月5日に業務を開始した再生支援機構の買い取り件数はまだゼロです。

大門氏が「両機構が連携し年内にできるだけたくさんの中小事業者を救済しなければいけない」と力を込めると、他党議員も「そうだ」と賛同しました。

大門氏が(1)機構に債権を持ち込むよう金融機関を強く指導する(2)債権の「第1次価格」を決めて一気に買い取るなど買い取り方式を改善する―と提案すると、平野達男復興相は「提案をしっかり受け止め、検討する」と応じました。(4月5日 しんぶん赤旗1面)

|

≪解説≫産業復興機構と事業者再生支援機構≫

東日本大震災で被災した事業者が抱える「二重ローン」解消のため、金融機関から債権を買い取り、再建を支援しています。中小企業庁の産業復興機構は昨年11月に発足し、5県(岩手、宮城、福島、茨城、千葉)で設立。復興庁の事業者再生支援機構は議員立法で設立され、3月5日から業務を開始しています。

「論戦ハイライト」 参院予算委 大門議員質問

債権買い取り 金融機関に要請を 大門氏、貢献するよう促す 金融相

4日の参院予算委員会で、東日本大震災で被災した中小企業支援策についてただした日本共産党の大門実紀史議員。事業再開のための資金支援として、店舗や工場の再建費用を4分の3まで補助する中小企業施設グループ補助金をとりあげました。

現状は、補助金の申請が採択されたのは件数で2割、金額で3割にとどまっており、4000億円以上が不採択になっています。宮城県議会は「直接支援を求める中小企業が非常に多く残されている」とのべ、大幅な拡充を求める意見書を可決しています。

大門 グループ補助金は被災地で大変喜ばれている。しかし、予算額が限られているので却下されている。要件に合致するグループに支援が行き届かないのはおかしい。

平野達男復興相 予算をできるだけ確保し、地域でも(再建の)計画をつくってもらうよう働きかけたい。

大門 復興関係の予備費が4000億円あり、機敏に手を打つべきだ。

安住淳財務相 地域の再生の切り札になるなら、中小企業庁や経産相と相談する。資金はしっかり出していった方が良い。

中小企業グループ補助金 予備費活用すべきだ 大門氏−資金しっかり出す 財務相

もう一つの焦点は債権買い取りです。

中小企業庁の「産業復興機構」が買い取った債権は岩手・宮城で11件、条件変更で解決した債権は被災3県で18件にとどまっています。議員立法でつくられた「東日本大震災事業者再生支援機構」は設立から1カ月がたっても買い取りはゼロです。

大門氏がスピードアップを求めると、鈴木正徳中小企業庁長官は「外部の専門家を使うなど、できるだけ迅速に進める」と答弁。平野復興相は「経営難ではなく災害から事業再生をするということを強く言っていきたい。PRすることも大事だ。1件ずつ粘り強く支援していきたい」と答えました。

大門氏は「早くたくさんの中小事業者を支援、救済しなければならない」と述べ、(1)金融機関の姿勢を改めさせる(2)買い取り方式の思い切った改善―を提案しました。

大門 被災した中小企業の再生なしに、金融機関の未来もない。特に公的資金を注入した金融機関に強く要請すべきだ。

自見庄三郎金融担当相 資本を増強した金融機関には、再生支援に継続的に貢献するようしっかり促していく。

買い取り方式について大門氏は、一定割合で「第1次買い取り価格」を決めて一気に買い取り、さらに損失が出た場合は金融機関と支援機構で分担し合う「2次ロスシェアリング」方式などを紹介し、こう述べました。

大門 現状では千件、2千件規模で支援するのは難しい。買い取り方式を研究すべきだ。

復興相 提案をしっかり受け止め、検討する。

野田佳彦首相 現場を踏まえた現実的な提言だ。しっかり受け止めて対応する。

≪議事録≫

○大門実紀史君 被災地の中小企業支援策について質問をいたします。

震災前の過去の借金をどうするか、また事業再開の新たな資金をどう借りるかといういわゆる二重ローン問題は、依然として被災地にとっては大きな問題になっております。現状がどうなっているのかということをパネルにいたしました。(資料提示)

返済を一時停止している、つまり借金の返済を一時ストップしてもらっている事業者が二千百三十一事業者、その債権額が七百五十一億円でございます。こういう方々は、主に店舗や工場が全壊、半壊又は原発事故の避難あるいは警戒区域に事業所があるというような原因で営業不能になっている方々だというふうに思われます。

返済条件の変更というのは、毎月の返済額を減らしてもらって取りあえず返済を再開している方々でございます。一万六百四十事業者で、債権額が六千二百八十五億円でございまして、こういう方々の中には事業を少しずつ再開した方々も含まれておりますが、ただし、これらの方々も過去の借金が重くのしかかっているのは同じでございます。

二重ローンの解消のための具体的な支援策は既に用意されております。問題は、その支援規模の拡大とスピードだというふうに思います。

パネルの下段の方にありますが、一つは中小企業グループ補助金です。これは、中小企業事業者が被災地復興のためにグループを組んで申請すれば、店舗や工場の再建費用を四分の三国や県が直接補助する制度でございまして、その分新たな借金をしなくて済むということで、大事な二重ローン対策でもございます。

被災地では大変喜ばれておりまして、たくさんの事業者の再スタートを後押ししております。ただし、申請件数に比べて採択されたのは僅か件数で二割、金額で三割にとどまっております。金額でいえば、申請金額は六千三百八十六億円に対して採択されたのは二千二十二億円で、四千億円以上が不採択になっている状態でございます。これは、申請した内容に不備があると、そういうものも一部ありますけれども、全体としては予算が少ないということで、県の段階であれこれ理由を付けて制限したり却下したりしているのが今の実態でございます。

あと残るのは来年度予算に計上された五百億円ということでございますが、到底この五百億だけではもう圧倒的に足りないということで、資料の二枚目にございますけれども、宮城県議会が中小企業グループ補助の大幅な拡充を求める意見書というものを上げております。書いてあるとおり、要するに、採択されなかった案件が多いということは、震災後一年たった今でも、事業再開に向けて直接支援を求める中小企業が非常に多く残されているということが書かれております。だから予算を増やしてもらいたいという県議会の要望書でございます。

まず、平野復興担当大臣に伺いますけれども、そもそもこういう災害復旧のための支援制度が、予算のある分だけで、しかも早い者勝ちみたいな、こういう制度になっているのは私大変おかしいというふうに思います。申請された方々は、実際に被災して、実際にお店や工場が損壊を受けているわけですね。こういう方々がおられて、しかもこの要件に合致しているグループまで予算がないからといって行き渡らないと、この支援が行き届かないというのはおかしいことだと私思いますが、担当大臣としていかがお考えですか。

○国務大臣(平野達男君) 企業グループ化補助金は経産省の担当でございますけれども、復興全体は私の担当ですから、私がお答えさせていただきます。

公共施設等々が被災をしますと、それは基本的にはどういう形でも災害復旧をするというのは基本であります。今回の場合は、もう委員御案内のように、私企業ということで、これまで私企業というのは、被災したとしても、大体、融資事業とかそういった制度で支援するのが限度でした。今回は四分の三の補助率ということで、あくまでこれは補助金という名前が付いております。ですから、予算の範囲内でということで今運用されているのが実情であります。

一方で、私の立場からしますと、やっぱり被災地域の中ではやりたいという企業がたくさんおります。その企業をできるだけとにかく支援してやるというのが復興大臣の立場だというふうに思っておりまして、経産大臣と、これは安住大臣にもよく御相談申し上げなくちゃなりませんが、こういった予算についてはできるだけ確保すると同時に、地域においてもグループ化補助金の趣旨を理解して、計画をしっかり作っていただくということに心掛けていただくように働きかけていくこともやっていきたいというふうに思います。

○大門実紀史君 ありがとうございます。

それでは、安住大臣に伺いますけれども、このままではたくさんの事業者がこの支援を受けられないままになってしまいます。

昨年の第三次募集は予備費の支出で行われました。これはもう率直に申し上げて、安住大臣の決断もあって、私は英断だったと思っております。

まず、五百億のこの早期執行は当たり前なんですけれども、どう見ても、どう見ても足りないというふうに私は思いますし、さっき言った行き届かないというのは、これはちょっとおかしい話になりますので、今回、復興関係で予備費が四千億計上されております。推移を見ながらではございますけれども、その執行も含めて、やっぱり進捗状況を見ながら機敏に手を打つ必要があると思いますが、いかがですか。

○国務大臣(安住淳君) このグループ補助金は、スタートして最初のころはよく分からない制度だったんですね。規模も小さくて、まあ経産省も慎み深くやっていたと思うんですけど、案外とこれ、ちゃんとやったらいい制度だというのが分かって、大門先生始め皆さん御宣伝もいただいたし、そういう意味では、予備費対応できましたから、そこでかなり採択ができて、更に弾みは付いたと思います。

そういう中で、それを見ながら更にこの申請を出してきた件数が非常に多くなってきたと。今になって更にニーズが出てきたと聞いておりますので、地域の再生のためにこれが切り札になるというのであれば、私としては、中小企業庁等とも、枝野大臣とも相談させていただいて、平野大臣と同様に、このことについての資金はやっぱりしっかり出していった方がいいと思っております。

○大門実紀史君 是非決断をしてほしいと思います。

もしもこのグループ補助金が受けられなかった、残った方々にとって、最後の支援策というのが借金の買取りでございます、減免でございます。それが今どうなっているかということについて伺いたいと思いますが、資料の三枚目に、今あります中小企業庁の産業復興相談センターの状況がございますけれども、この産業復興機構については、ファンドだから中堅以上は救わない、あるいは小零細事業者ははじかれるんではないかというふうな危惧の声が出されておりましたけれども、実際は、今までのところ、従業員数人のラーメン屋さんとかお菓子屋さんとか、私ども要望してきたとおり、小零細事業者が多く救済されております。これはいいことだと思います。

ただし、件数が少ないと。お手元にあるとおり、今まで八百件ぐらい、被災三県でいえば八百件ぐらい相談を受けて、具体的に支援作業に入ったのが三十六件ぐらいですかね。買取りは十一件で、リスケジュール、条件変更等で解決したのが十八件ということでございます。これはやはり件数としては少ないんではないかと。なぜこれだけ時間が掛かっているのか、ちょっと報告をしてください。

○政府参考人(鈴木正徳君) ただいま委員御指摘ございました相談センター、また復興機構による債権の買取り、これにつきましては、事業の再生、また新たにニューマネーが出るかどうかということについて確認をした上で、場合によりましては不動産鑑定、それから買取り交渉、これが一番時間が掛かっておりますけれども、各金融機関との交渉を行っておりまして、一定の時間が掛かるということは御理解いただきたいと思うんですが、それにしても、やはりこれは迅速に進めなければいけないということで、この事業計画の策定において外部の専門家を使ったり、できるだけ既存の人間だけではなくて外部の方々からのお力も得まして、できる限り迅速に進めるよう今指導しておりますが、引き続き指導してまいりたいと考えております。

○大門実紀史君 三月五日から、与野党一致の議員立法で作られました東日本大震災事業者再生支援機構が業務を開始いたしました。後ろにおられる片山先生、大変頑張られまして、私たちも意見を言わせてもらいましたけれども。

ただ、これは、そうはいっても、こちらの方なら一気にわあっと買取りが進むというものになるのかどうかは私ちょっと疑問なところはございますけれども、年度内に第一次買取りをやると言っておりましたけれどもまだゼロでございますし、今日聞いたら、まだ百一件しか相談を受けていないということでございます。

平野担当大臣に伺いますけど、こちらの再生支援機構ならば、これからでいいんですけれども、一気に買取りが進むというようなことはあるんでしょうか。

○国務大臣(平野達男君) 今委員から御紹介がございましたように、支援機構、事業者再生支援機構は三月五日から業務を開始しております。

債権の買取りのみならず、これは出資や専門家の助言など多様な手法を用いて事業再生を支援するということにしておりまして、債権の買取り価格については最長十五年、普通は五年というふうに言われておりますけれども、十五年間の期間を設定しまして価格を算定しやすくするというようなことも今措置も講ずることにしております。

支援に際しましては、債権を保有する金融機関を始め関係者間の調整が必要となりますけれども、支援機構としては、できる限り多くの事業者に再生の機会が与えられるよう、一件ずつ粘り強く取り組み、支援の実を上げてまいりたいと、このように考えております。

一点、今現場の中で言われているのは、債権の買取りは旧RCCのような感覚でとらえられているというふうなことがちょっと言われています。こういう支援機構であろうが産業復興機構であろうが、債権の買取りをやられた企業は駄目なんじゃないかというような、そういう風評が出るというようなことを懸念する向きもあるということも言われておりまして、今回はそういういわゆる経営難でもってどうのこうのという問題ではなくて、災害で起こったということであって、事業再生をするんだということは私らもこれから強く言っていかなくちゃなりませんが、こういったことは支援機構の方でも引き続きしっかりPRすることも大事だというふうに思っています。

いずれにせよ、一件ずつ粘り強く支援してまいりたいというふうに思っております。

○大門実紀史君 大事な答弁をいただきましたし、ただ、いずれにせよ、一気に進むというふうにはなかなか、要するに、本人と金融機関と機構で三者で協議する、それだけでも時間が掛かる問題でございまして、今、十五年と言われましたけれども、これはもろ刃の剣でございまして、十五年で事業者にとっては有り難いなとなるんですけれども、金融機関にとっては、十五年間見通し立たないところへなかなか追加融資しにくいと、したがって機構に持ち込みにくいと、これ両面があるので、それだけですいすいといくとは限らない部分がございます。

私が申し上げたいのは、あちらの機構は駄目、こちらの機構は駄目とか言っていないで、両方の機構が連携してできるだけ早くたくさんの方々を支援すると、これが一番大事でございます。

その点で、少なくとも年内に相当動かなければならないと。金融機関もいつまでも待っておりません。次の九月決算あるいは次の本決算に向けて返済計画を求めてくるようになりますし、町の復興計画も見えてきますと事業者自身も立ち上がろうと思います。したがって、これから年内に一気にたくさん支援しなきゃいけないと、そういう状況だと思います。

その点で、これから何が必要か、二つのことを提案したいと思いますが、一つは金融機関の姿勢を改めることだと思います。今、まだまだ、金融機関が機構に持ち込むと自分たちも損失を出さなきゃいけない、損をしなきゃいけないんでためらったりしております。これはけしからぬ話でございまして、特に、もう被災地の金融機関は、被災した中小企業が立ち上がらない限り自分たちも未来がないわけですよね。そういう点でいくと、自分たちも身を削ってこの支援のスキームに協力すべきだというふうに思います。特に、公的資金が入っている金融機関には強くそのことを要請していただきたいと思いますが、金融担当大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(自見庄三郎君) 先生御質問の、金融機能強化法の震災特例をこれは全党で本当に昨年手早く認めていただいたわけでございますけれども、これに基づいて資本参加を実施した金融機関が今十先ございますが、いずれも二重債務を抱える被災事業者の再生支援策の一つとして、今お話がございました東日本大震災事業者再生支援機構、また産業復興機構等を活用していく旨を、資本参加のために必要な書類を提出します。経営強化計画に全部記載をしておるということでございまして、今、先生お話にございましたが、金融庁といたしましても、まさにこの震災特例のこの公的な資本を金融機関に増強するというふうな法律を作らせていただいたわけでございますから、金融庁といたしましても、各金融機関が産業復興機構等の積極的な活用を含め、被災事業者の再生支援等に継続的に貢献していくように、しっかり促してまいりたいというふうに思っております。

○大門実紀史君 ありがとうございました。

もう一つは、買取り方式を私はちょっと提案したいんですけど、思い切った改善、改革をしてほしいなと思うんです。

先ほど申し上げましたとおり、やっぱり一個一個時間が掛かり過ぎます。再生支援機構がやっても掛かり過ぎると思います、何だかんだ。私は、もうそういうことをやっている場合じゃない、思い切って一気に買い取るという方式に変えるべきだと。

実は、ここの委員会のときに、片山先生がそちらにおられたとき、二次ロスシェアリングという議論をしたことがあるんです、二次ロスシェアリングですね。まず機構が一定の価格で買い取って、もう今大体平均七割ぐらいで買い取っていますから、七割なら七割で買い取って、更に損失が出た場合、金融機関と機構でまた負担を分け合うというようなことで、早く機構に移して早く支援すると、ニューマネーを出すというふうなことを考えないと、年内に千件、二千件のオーダーで支援することはもう難しくなってきていると、それもう目に見えているというふうに思います。

これについては、再生支援機構が三月八日に出されました買取り価格の算定方法に関する指針の中で、機構が合理的と判断する必要な修正、改良を行うと、実施するということも書かれているわけですね。

ですから、これでもうこのままいけば何とかなると思い込まないで、このままいくと大変な事態になりますので、こういう買取りの方法、手法についても分析をしてもらって、改善をしてもらいたいと思いますが、ちょっと研究してもらいたいと思いますが、いかがですか。

〔委員長退席、理事川上義博君着席〕

○国務大臣(平野達男君) 委員の提案はしっかり受け止めて検討したいというふうに思います。

○大門実紀史君 最後に総理、一言お願いしたいと思います。

○内閣総理大臣(野田佳彦君) 大変現場を踏まえた現実的な御提言をいただきまして、ありがとうございました。

最後の御提起は、しっかり受け止めて対応したいというふうに思います。

○大門実紀史君 終わります。ありがとうございました。

○理事(川上義博君) 以上で大門実紀史君の質疑は終了いたしました。(拍手)

|