| |||||

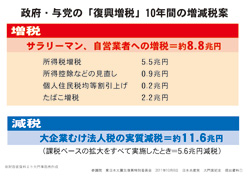

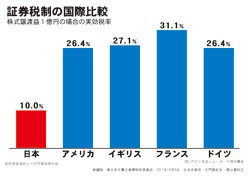

≪議事録≫ ○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。 いわゆる復興増税について、総理と財務省に質問をいたします。 国民の皆さんの中には被災地を支援したいという強い思いはあるわけですが、この間の世論調査では、復興増税に反対という意見が半分を超えております。調査の中身を見ますと、もっと歳出の削減をしろという声もたくさんありますが、それだけではございません。そもそも、復興財源というのは国民みんなで負担し合う、分かち合うと言いながら、本当に公平な負担になっているのか、そういう疑問の声も上がっております。実際どうなっているのか、財務省に計算をしていただきました。(資料提示)パネルにいたしましたけれども、政府・与党の提案でございます。これから十年、全体としてどういう負担になるのかを示したものです。 サラリーマン、自営業者の方々は、この十年で約八・八兆円の増税になります。内訳は、パネルに示してございますとおり、所得税の増税、所得控除などの見直し、個人住民税の均等割の引上げ、たばこ増税で合計八・八兆円もの増税となります。 一方、法人税の方は、あたかもこの間二兆少し増税するかのように報道あるいは宣伝されておりますが、まあそれは言わばトリックのようなものでございまして、実際は、結論を先に言いますと、十年間で十一・六兆円の減税になります。法人税は、中小企業は赤字がほとんどでございますから、恩恵を被るのは主に大企業でございますし、実際、経団連が強く法人税減税を要望しまして、税率を四・五%引き下げる、ただ、三年間だけは二%の減税で我慢してもらいたいと、その分を復興財源に充てるというようなことですが、これは何のことはございません、最初の三年間は二%減税してあげて、それ以降は四・五%減税してあげると。つまり、段階的にただ減税するだけの話でございまして、それだけの話でございまして、増税でも何でもなくて減税でございます。今より減税でございます。 もう一つは、財務省のためにも言っておきますけれども、一応提案している中に課税ベースの拡大というのがございます。これは幾つかの今までやってきた減税措置を見直すと、つまり増税になるわけですけれども、これはまだ法案が通っておりませんし、自民党の皆さんも大変反対をされているところがあります。仮にこれが全て実施されたとしても、やっぱり差引き五・六兆円の減税になるということでございます。 一応、財務省の数字ではありますけれども財務省に確認しますが、この数字、間違いないですか。時間がないんで、もうそのとおりと一言で。 ○政府参考人(宮内豊君) まず、資料の上の方の時限的な税制措置でございますが、個人所得課税とたばこへの税、合わせまして一番上の数字八・八兆円、そのとおりでございます。 それから、下の方の法人課税につきましては、これそもそも大企業向けに限るものではございませんが、恒久的措置である二十三年度改正の法人税減収が平年度で〇・八兆円、十倍すれば八兆円。一方で、今回の復興のための時限的税制措置からの税収は三年分で全体で二・四兆円になります。この恒久措置分八兆円と復興のための時限措置分二・四兆円の単純な差額を計算すれば、この資料の一番下の五・六兆円ということになるのかなというふうに存じます。 ○大門実紀史君 とにかくこの数字ということでございます。 要するに、復興増税の本当の姿というのは、最初、大企業含めてみんなで負担を分かち合うという話でございましたけれども、実際には、何のことはない、サラリーマン、自営業者には増税で、主に大企業には減税するということでございます。ちょっと話が違うんじゃないかと思います。 やっぱり、こういうときですから、大企業減税するんじゃなくて、大企業にも応分の負担をしてもらうべきだと思いますが、総理はいかがですか。 ○内閣総理大臣(野田佳彦君) まず、今回の復旧復興のための財源確保は、税外収入と歳出削減、これに懸命に取り組むという前提の上で、そして足らざる部分を、これは何回も申し上げてまいりましたけれども、将来世代に負担を先送りするんではなくて、今を生きる世代で連帯して分かち合うという意味で時限的な税制措置をとっていくということであります。 その時限的な税制措置と、今ちょっと多少出ていましたけれども、全体的な、経済財政全体を考えた上での恒久的な税制措置はこれちょっと分けて考えるべきと思うんですが、いわゆる計算をすると数字はこういうふうになります。ただ、考え方は、復興のためのと全体の税制がちょっと混じっているなという感じはあります。 その上ででありますが、復興のその理念は今申し上げましたけれども、個人にも企業にも時限的に御負担をお願いするというのが今回の復旧復興のための時限的な増税措置であって、企業については、さっき申し上げたとおり、法人税としては三年間で約二・四兆円の御負担をいただくことを政府・与党として取りまとめているということであります。 所得税付加税については、個人の所得や各種の軽減措置など個々の納税者の事情を反映した結果である所得税額に対して一定の付加税を課すものでありますので、被災した方であるとかあるいは所得の低い層には課税されないか負担が軽くなるような仕組みとなっています。 法人税については、これはもう元々税調でも、あるいは国会の中でも御議論がございましたけれども、企業の国際競争力の確保、強化、維持、産業空洞化防止等の観点、あるいは雇用を確保するという観点から、将来の法人税率引下げの実施を確保することで企業の予測可能性を担保すること、企業経営にとって過大な負担とならぬよう配慮をすることとして、平成二十三年度の税制改正における実効税率の引下げと課税ベースの拡大を実施した上で付加税を課すということとさせていただいたということであります。 済みません、時間が掛かりまして。 ○大門実紀史君 総理が前段で言われたような宣伝がされていますが、実際はこうですよということでわざわざ資料をお示ししたわけですから、そう長々説明は要らないんです。 申し上げたいことは、いろいろあれこれじゃないんです。この十年間みんなで負担してくれと言いながら、数字の上だけ二・四兆大企業に負担してもらうと言いながら、実際にはこうなっていますよということでございますので。 それと、経済、もう口開けば、何ですか、成長戦略とかそういう話をされるわけですけれども、大企業だけ成長しても日本経済は良くなりません。やっぱりこういう皆さんに負担を掛けるということも含めて成長の問題は考えなければいけないというふうに思いますし、我が党は別に大企業を目の敵にしているわけではないんです。もう大企業も頑張ってもらわなきゃいけないんです。ただ、みんなが負担するときに、やっぱり大企業だって雇用の責任とか税の応分の負担は、特にこういうときでしょう、すべきじゃないかという当たり前の提案をしているわけでございまして、みんなで負担を分かち合うと言いながら、こういうものはもう到底納得されるものではありませんので、やっぱり法人税についても大企業に、特に大企業には負担を求めるということを、今からでも遅くないですから、強く求めておきたいというふうに思います。 もう一つは、こういう庶民増税を言う前にやるべきことがあります。これは証券優遇税制でございまして、証券優遇税制というのは私も国会で何度も何度もこの数年間取り上げてまいりましたが、要するに株の取引とか配当に係る税金が本来二〇%のところを一〇%でおまけしてきたわけですね。勤労者の方々の、普通に働いている方々が一生懸命貯金した利息には二〇%掛けておいて、株で一もうけしたら一〇%ですよ。こんな不公平な税制はないわけでございます。 これは一時、財務省も本当はもうやめようということを検討されましたし、去年の政府の税調でもこれはもうやめるべきだという意見がかなり多かったわけですね。そこで大震災が起きたわけです。当然、復興財源で何とかしようというときならば真っ先にこういう、高額所得者は特に優遇になりますから、これはもう国会で私、パネルで示しましたけど、一億円以上の人の方が負担率下がるんですよね、これ、証券優遇税制のために。そういう高額所得者、お金持ち優遇の税制ですから、真っ先にこういう復興財源を考えるときに廃止をすべき、延長をすべきじゃないと思いましたけれども、どういうわけか今年の六月に延長されてしまったわけでございます。 今どんな異常な事態になっているかということで、新しい資料をお示しいたしました。これも財務省の提出資料ですけれども、つまり株を売って一億円以上もうけた場合の実効税率です。日本とアメリカ、イギリス、フランス、ドイツを比べましたけれども、見てお分かりのとおり、一目で分かるとおり、アメリカでさえこういう額に汗をしない不労所得については厳しい課税をしているわけですね。日本だけですよ、一〇%なんて今どきやっているのは。異常です、世界でも。ですから、世界でも日本はお金持ち天国と言われているわけでございます。 これを、この証券優遇税制を延長をやめれば、年間大体五兆円程度の財源が入ってまいります。まさに復興財源、みんなで支えようというんならば、まずこういうお金持ちの優遇税制を真っ先にやめるべきだと思います。今からでも遅くありませんから、これは中止されたらいかがでしょうか。 ○内閣総理大臣(野田佳彦君) 上場株式の配当、譲渡益等に係る軽減税率については、金融庁からの延長要望を踏まえまして昨年の税制調査会において様々な議論が行われました。御指摘のとおり、公平性や金融商品間の中立性等の観点から、二〇%本則税率に戻すべきとの議論も行われたところでありますけれども、最終的には、景気回復に万全を期すため、二年延長することにいたしました。なお、この二十六年一月からの本則税率化については、二十三年度税制改正大綱において、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施することとしております。 今、震災が起こったからというお話、御提起がございましたけれども、現在の景気状況を見れば、景気回復に万全を期すという昨年十二月時点の判断を変えるべき状況にはないものと考えております。 ○大門実紀史君 まあちょっと残念ですね。野田さん、せっかく総理になったんだから、もうそういう細かいのを読まないで、もっと大きな政治判断として問うているわけだから、ちゃんと総理としてもっと大きな答えをしてくださいよ。そんなの前から知っていますよ。 これは景気とは何の関係もございません、証券優遇税制について言えば。これは株がもうかった人の結果の話でございますから、全然関係ないです、株価とか経済全体とは。もうそんな議論は何度もしてきて、みんなで負担をするときに当然やめるべきじゃないかという大きな議論をしているわけですから、真っすぐにお答えいただきたいと思います。 総理は、大体この世界の流れというのを御存じなんでしょうか。資料を事前にお渡しいたしましたけれども、今欧米では大金持ちの人たちが私たちに増税してくれと、減税じゃないですよ、増税してくれということを次々と発言をされております。 これは海外のマスコミでは相当な話題になっておりまして、例えばアメリカの著名な投資家でございます、投資の神様と言われておりますウォーレン・バフェットさんですね。もう有名ですね、今。この方は、マイクロソフトのビル・ゲイツさんと一緒に、もっと資本主義というのは人間を大事にすべきだという本も書かれているような方でございます。そのバフェットさんが八月十五日のニューヨーク・タイムズで、私たち億万長者は税制の面で甘やかされてきたと、自分たちにもっと増税してほしいと、こういうことをおっしゃっているわけですね。バフェットさんの発言に呼応して、アメリカの企業経営者グループ、あとフランス、ドイツ、あとイタリアなどのお金持ちからも、自分たちも税金を払いたいという賛同の声が上がっているわけでございます。黙っているのは日本のお金持ちぐらいなものでございまして、今世界ではそういう声がむしろ上がっているわけですね。 で、九月十八日のニューヨーク・タイムズでは、オバマ大統領がこのバフェットさんの発言をとらえて、これは、大金持ちに課税というのはバフェット・ルールという呼び方をして、実際、オバマ大統領はその前の九月八日のアメリカの議会の演説で、約三十五兆円の雇用対策の財源を主にこういう資産家への課税で賄う考えを表明しましたし、そもそも、御存じのとおり、オバマさんの税制改革、例の百兆円を超えるというやつですけれども、この財源の捻出は主に富裕層への課税というのが中心でございます。是非、野田さんも、構造改革とかなんとか変なことばっかりアメリカから学ばないで、こういうことこそは今判断してアメリカに学ぶべきだというふうに率直に申し上げたいと思います。 で、もう十月ですよね。考えてみれば、もう十月でございます。今すぐというのがあれでしたら、もうすぐ来年度の税制改正が参ります。その中では、もう絶対にこんな世界でも恥ずかしいお金持ち優遇税制はやめるべきだと、そういう決断をしていただきたいと思いますが、いかがですか。 ○内閣総理大臣(野田佳彦君) もう財金でいろいろやってきたので御理解いただいていると思いますが、平成二十二年度と平成二十三年度の税制改正は、所得税についても相続税についても、所得再分配、再分配の機能強化の方向でやってきたんです。いろんな考えがありますけれども、世界の流れ、今御指摘いただきましたけれども、日本としても、むしろお金持っていただいている方の方に御負担をお願いをして中間層の厚みを増すという政策を、私、理念を持っていますが、そちらの方向に移行しつつある今税制改正であります。そこは全然世界の流れと間違っていないと思います。 私は、時代時代によって、自由主義という右足を踏み出すときと、流れによっては平等主義という左足を踏み出すときと、二足歩行だと思っています。私は、今どちらかというと平等主義の路線で税制改正やっていくべきだと思いますし、平成二十四年度の改正もそういう心積もりで対応していきたいと思います。 ○大門実紀史君 これはどうするんですか、これ、証券優遇税制。 ○内閣総理大臣(野田佳彦君) 証券優遇税制はさっきのお話なんですね。 ○委員長(増子輝彦君) 時間が過ぎております。 ○大門実紀史君 はい、時間が参りました。 私、税の問題というのは一番政党の真価が問われると思います。これでは、もう自民党政権と何が変わったのかと言われるようになってしまうというふうに思います。 ○委員長(増子輝彦君) 大門委員、時間が過ぎております。 ○大門実紀史君 こういう庶民増税路線に断固反対するということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。 | |||||

| 戻る▲ |