<議事録>

○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史です。

今、吉良よし子議員からありましたけれども、軍事費、防衛費について、まずお聞きをいたします。

今回、補正予算として過去最大の八千二百六十八億円もの軍事費、防衛費が盛り込まれております。その中身について、具体的に簡潔に説明をお願いします。

○国務大臣(中谷元君) 今般の補正予算には、自衛隊等の安全保障環境の変化、これへの的確な対応に要する経費として八千二百六十八億を計上しております。

中身的には、第一に、自衛隊運用態勢の早期確保として三千三百六十九億円。これには、警戒監視能力等の重要性が高まっていることなどから、航空機及び船舶の運用態勢の早期確保、弾薬等の早期確保など、装備品の調達の加速等に係る経費を計上しております。

第二に、米軍再編の着実な実施としまして三千三百七億円。これには、令和六年に入ってから、工事の状況などを踏まえまして、空母艦載機の移駐等のための事業、普天間飛行場の移設などに必要な経費を計上しております。

第三に、人的基盤の強化として八百四十五億円を計上しております。これには、処遇改善のための自衛官採用の状況ということで、隊舎居住の個室化、生活用備品の整備、作業服等の整備、また、隊舎、庁舎等の生活・勤務環境の整備などの経費を計上しております。

第四に、施設整備として七百五億円を計上しました。これには、令和六年度に入ってからの工事の状況などを踏まえまして、可能な限り速やかに実施すべき工事、また早急に着手すべき設計事業などを計上しております。

そして、第五に、自衛隊の災害派遣対処能力の強化として四十二億円を計上しております。これには、全国的に自然災害が多発していることを踏まえた災害対処に用いる器材の購入、そして基地における防災対策の実施のための必要な経費を計上しております。

○大門実紀史君 済みません、加藤財務大臣、財政法二十九条、御説明をお願いいたします。

○国務大臣(加藤勝信君) 財政法第二十九条は補正予算について規定した条文であります。

内閣は、義務的経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合などに補正予算を作成し、国会に提出することができるとされているところでございます。

○大門実紀史君 石破総理に伺いたいんですけれども、要するに、補正予算に計上するものは、今御説明あったとおり、当初予算作成後に、分かりやすく言えば、特別な事情で緊急に必要になったものに限るというふうになっております。今回の八千二百六十八億円の軍事費、防衛費のうち、何か特別の事情ですね、緊急に必要になったものというのは一つもないんじゃないかと思いますが、いかがですか。総理に聞いているんです。

○委員長(櫻井充君) まず先に、担当大臣から答弁させます。

○国務大臣(中谷元君) 予算作成後に生じた事例としましては、八月、九月に、中国軍機による領空侵犯、また空母による領海に近接した海域行動、また、足下の物価高、円安の中で防衛省に寄せられた運転資金確保の要望があります。

米軍再編につきましては、空母艦載機の移駐のための事業といたしまして、盛土利用が困難な土が当初の想定よりも多く発生をした。また、普天間飛行場代替施設の建設につきましても、現下の人手不足、資材の高騰など、受注者が安定的に確保して今後の工事の準備を行うことができるように、年度内に支払を追加的に行うことが必要となったこと。

そして、人的基盤。これは、充足率が九〇%しかございませんので自衛官の採用が必要でございますが、先ほど申し上げましたとおり、処遇改善事業の必要性。

そして最後に、施設整備。これ、佐賀駐屯地の整備ということで、これは、陸上自衛隊のオスプレイの移駐に必要なこの整備に関しまして、地盤沈下対策事業などを実施する必要性が生じたというような理由でございます。

○委員長(櫻井充君) 今、細かい説明ありましたが。

○大門実紀史君 いろいろ一生懸命説明されましたけど、財政法二十九条の趣旨と違うと思います。

当初予算と合わせて九兆円に及ぶ軍事費、防衛費ですね。実はこれ、安倍政権の一二年度の補正予算以来、一般会計と別枠で、補正予算のときに、武器の、兵器の購入とか米軍基地の整備費用計上することがもう常態化しているんですよね、常態化しているんですね。補正予算がまるで第二の財布のように使われてきております。

これ、何でこういうことをやっているのかと。分からないですけど、まあ恐らく軍事費の増大を目立たなくするとか、あるいはアメリカからの兵器購入の後年度負担、そちらに回すとかいろいろある、いろんなことを考えてやられると思うんですけれども、そもそもこういう計上の仕方は違うと思うんですが、総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(石破茂君) 財政法二十九条というのの趣旨に沿うように私ども努力をしていかねばならないということはよく承知をいたしております。

防衛大臣からお答えをいたしましたように、その後に生じた事由であるということは、これは見れば分かることであって、そうなのだねということなのですが、要は緊要性があるかどうかというのは随分と御議論をいただいてまいりました。これがもう財政民主主義に沿うものでなければいかぬという観点から、こうして長い時間掛けて衆参の濃密な御議論を賜っておるところでございます。

したがいまして、なるたけそれは当初の予算で賄えればいいのでございますが、その後に生じた事由はたくさんございますし、日本の周りの安全保障環境が極めて厳しいことは委員も御案内のとおりでございます。そこに何とか対応するように、私ども補正予算として御審議を仰いでおるところでございます。

○大門実紀史君 まあ、その毎年緊要性が生じるというのはよく分からないんですけれども、我が党は、そもそも五年間で四十三兆円もの大軍拡に反対しております。さらに、防衛増税、軍拡増税の方向まで打ち出されております。そんなことを本当にやったら、国民の暮らしも経済も危なくなるということを厳しく指摘をしておきたいと思います。

課税最低限問題について聞きます。

課税最低限の引上げについては、我が党も一貫して長い間求めてまいりました。私も、二〇〇二年以来五回、国会で質問をしてまいりました。引上げの方向は賛成でございます。

ただ、政府・与党、財務省は本気で、本気でこの課税最低限の大幅な引上げをやるつもりがあるのか、これはずうっと見てきて大変疑問でございます。この点で政府の基本姿勢を聞いておきたいと思いますけれども、所得税の課税最低限、百三万円ですね、これは九五年以来二十九年間、約三十年間も据置きされております。なぜ三十年も引き上げなかったんですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 課税最低限については、生計費の観点のほか、個人所得課税を通じて公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性などを踏まえて、総合的に検討していく必要があると考えております。

令和七年以降においては、物価上昇率が現下の足下を除き低位で推移してきたため見直しは行ってこなかったところでありますし、先般、令和六年の岸田総理の参議院予算委員会の答弁でも、物価上昇等が継続的に持続する局面ではこの課税最低限の引上げも検討課題になり得ると、こうした政府の考え方をお示しさせていただいているところでございます。

○大門実紀史君 考え方いろいろ言われましたが、とにかく上げていないわけですね。

ちょっとパネルを御覧いただきたいんですけれども、(資料提示)これは、欧米との課税最低限額の、購買力平価が一番実態に近いんで、その比較でございます。日本は欧米より低いと、これ現実でございます。

もう一枚、次のパネルですね。

私は、いろいろ言われましたけれど、考え方が欧米と違うと。アメリカとドイツは生計費非課税の原則をずうっと今も貫いております。つまり、国民の最低生活費には税金を掛けない、生計費非課税原則ですね。アメリカもドイツもそういう考え方でずっと貫いているわけですが、ところが日本は、左の方に、左の方ですかね、書いてございますけど、昭和三十二年くらいまでは生計費非課税を基本に、一応基本にはしてまいりましたけれども、その後、その言葉がなくなってまいります。

そして、政府税制調査会の答申を見てもらえば、読んでもらえば全部書いてありますけれど、八〇年代以降ですね、後半以降、特に課税最低限を引き上げるんではなくて引き下げると。これ、小泉内閣のときに大議論がありましたですね、引き下げる、あるいは据置きという方針に変化してきたわけでございます。

これ、どういうことかといいますと、課税最低限を上げない、据え置く、下げる、つまり、それだけたくさんの人が、まあ所得が増えれば課税されるわけですね。税金払う人が増えるわけですよね。つまり、課税最低限を抑えるということは課税ベースを広げる、広く薄くといいますかね、取っていこうと、国民みんなから取っていこうという方の、いうような方向転換になったから三十年間上げなかったんではないですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 済みません、先ほど、平成七年と言うところを令和七年以降と申し上げまして、失礼をいたしました。

それから、今のお話なんですが、昭和三十年、三十二年になっていますかね、そこのところ、そこのその臨時財政調査会の答申でも、確かに所得税が最低生活費に食い込むことを避けるべきという要素、要請も挙げているものの、他方、国の財政に寄与することを身をもって意識しながら納めるような税がなるべく多くの人によって負担されることが望ましいという事情もあることからといって、両面で検討していくという方向が出されておりまして、それはその後も一貫して、先ほど申し上げたように、踏まえながら、ただ、足下の物価上昇率、こういったものを見ながら、先ほど申し上げた平成七年以降については物価上昇が低位であったことから見直しは行ってこなかったという、まさに考え方云々というよりは足下の物価上昇、こういったことが大きな背景だったというふうに認識をしています。

○大門実紀史君 私は政府税調の答申をずうっと全部読みましたけれど、加藤財務大臣、読んでおられますか。もう明確に考え方が変わってきております。

それの一つが、この間、財務省の資料によりますと、課税最低限じゃなくて、児童手当、給付を加えたグラフを作っておられるんですよね。これは何かと申し上げますと、課税と給付を一緒に考えるような考え方に変わってきているんですよね。これが私たちとは違うんです。課税と給付は別に考えないと所得の再分配というのは行われません。

しかし、財務省は、税の応能負担、所得の再分配という戦後民主税制の考え方よりも、応益負担、つまり税はサービスに応じて払えというふうに考え方が変わってきたんですけど、明確に、政府税調のを見るとですね。これじゃ、格差の是正なんかできるわけないわけですよ。

もっと分かりやすく言いますと、もうかっている人から税金を取って苦しい人に給付すれば、社会保障を通じて給付すれば、これ所得の再分配になるわけですね。苦しい人から取って苦しい人に給付する、これでは、応益負担かも分かりませんけど、再分配にならないんですよね。

したがって、これちょっと総理に、大事な問題なので、格差是正とおっしゃるならば、応益負担、つまり広く取ろうと、サービスやっているんだからと、この考え方を変えないと課税最低限の大幅引上げという決断にもならないんじゃないかと思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(石破茂君) それは基本的に誰が裨益するかという考え方が応益負担でございまして、税の本質がサービスの対価という一面を含みます以上、それは御負担を、広く応益に従いまして御負担をいただきたいというふうに思っておりますし、それが税の安定性につながるものだと思っております。

一方、委員御指摘のように、格差の是正ということも税が果たすべき大きな役割でございますので、応能負担、つまり負担できる能力のある方々に御負担をいただく、これのバランスといういいかげんな言い方をしてはいかぬのですが、そのバランスの問題なんだろうと思っております。格差の是正ということをいたしていきませんと経済も発展しないということはよく承知をいたしております。

○大門実紀史君 ならば、この間、所得の再分配がおろそかになってきておりますので、この問題を含めて、応益負担ということよりもやっぱり再分配に重点を置いていかないと、この課税最低限の大幅引上げということの実行されないのではないかということを今日の時点では申し上げておきます。

課税最低限、所得税の課税最低限百三万円でございますが、これは所得税は掛かりませんが、百三万円以下の所得の方であっても消費税は掛かります。生計費非課税ということを考えるのならば消費税の減税ですよね。恐らく百万円の所得の方はほとんど全部消費に回ると思いますけど、少なくとも七万、八万円は消費税を払っているわけですよね。したがって、生計費非課税ということならば、消費税の減税こそ一番踏み出すべきではないかと思いますが。

パネルにいたしましたけれども、今、世界各国では、この数年、コロナ禍、続く物価高で、もう百十を超える国と地域が、何らかの形、時限的なこととか個別品目も含めて何らかの形で付加価値税の減税に踏み出しております。私が三年前このパネルを初めて示したときは五十六か国だったんですね。今はもう百十か国になっております。

なぜ、日本だけまだ決断できないんでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 消費税自体は、先ほどお話ありますように、税体系全体で税負担の公平を図るべく導入をされたところでございますけれども、その充てられる費用自体が、急速な高齢化などを伴った社会保障給付費の大きな増加、こうしたことに対応していく中で、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置付けられておりますので、そういった意味から、政府としてその引下げを行うことは適当でないと考えているところでございます。

○大門実紀史君 消費税減税すべき、いや、やらないという議論は、もう安倍さん、安倍元総理、麻生元財務大臣ともう何回もこの場でもやってまいりました。

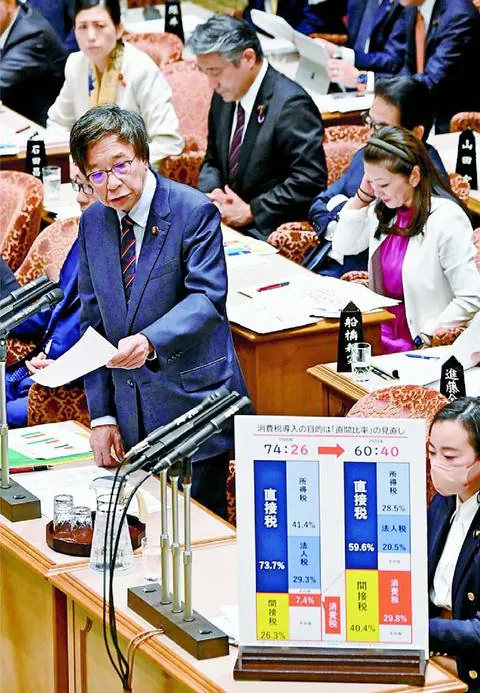

一番言われたいことは、社会保障、消費税は社会保障の財源だというようなことを言われたいと思うんですけれど、私と麻生太郎元財務大臣が何度も議論したんですが、認識が一致する点が一つございました。それがこれでございます。

そもそも、消費税は社会保障のために導入されたんではないと、始まりは直間比率の見直し。つまり、所得税や法人税を減税して、当時言われましたよね、最高税率下げろとかですね、所得税の、法人税減税やれと、そうしたら経済良くなるんだと、その分は広く薄く負担してもらうんだと。いわゆる直間比率の見直しを理由に消費税というのは導入されて、その後も、社会保障に、社会保障と言いますけれど、実際問題こういう姿になったわけですね。直間比率の見直しだけが進んでまいりました。

これは税収ですから、反対側に支出があるといたしますよね。社会保障について言っても、昔は直接税を中心に負担していた。今はどんどんどんどん間接税中心に負担になってきていると。まさに、当時、これも自民党税調の中にいっぱい書かれております、経団連が要望したことが始まりですけれども、直間比率の見直しということで始まって、実際そうやって進んできているんではないですかね。

これは新たに、加藤財務大臣の認識聞きたいと思います。

○国務大臣(加藤勝信君) 消費税、昭和六十三年の税制改革によって導入をされたわけであります。

そのときは、委員御指摘のように、所得水準の上昇に伴って給与所得に税負担が偏っていることなどを背景としての直間比率の是正、また、本格的な高齢化社会の進展に伴って社会保障給付が急速に増加することが見込まれることへの対応の必要性、これなどを勘案して、税体系全体を通じた税負担の公平、これを図るべく導入されたものと承知をしています。

○大門実紀史君 ですから、申し上げたいのは、別に、消費税、社会保障の財源は消費税でなきゃなぜいけないのか。別に、かつては累進、所得再分配機能のある所得税や法人税で負担してきたわけですね。それでいいじゃないですか。その再分配考えるなら、そういう累進制、応能負担の税制で支えればいいじゃないですか。どうして無理やり消費税なんですか。

○国務大臣(加藤勝信君) これは当時の政府税制調査会の中間答申の中に書かれていることでありますけれども、今申し上げたように、社会保障給付費が今後急速に増加する、そしてそれに対して、負担の面でも現行税制のままでは勤労所得に対する税負担がますます増大すると予想される、そういったところから、言わば直接的な負担に一層偏ること、これを防ぐという観点から消費税の導入と、こういったことが議論されたものと承知しています。

○大門実紀史君 ですから、先ほど申し上げました、再分配よりも応益負担、サービスみんな受けているんだろうということに変わってきたと、それが問題だということを申し上げているわけでございます。

こういうふうに国民、庶民には容赦なく課税される一方で、大株主、富裕層には巨額の税金のおまけをしてまいりました。いわゆる一億円の壁の問題です。

加藤財務大臣、済みません、これ説明していただけますか。

○国務大臣(加藤勝信君) それって二つあって、一つは一億円のところから負担が下がる話と、最後ぴゅっと上がる話があるんですが、前者でいいですか、両方。(発言する者あり)両方、はい、分かりました。

その図を、今お示しいただいた図を見ますと、合計所得金額、これ勤労所得とか金融所得を含めてでありますが、一億円を超えると所得税負担率、これが下がっているという数字、実態になっています。

これは、高所得者ほど所得に占める株式等の譲渡益の割合が高い中、譲渡益、株式等の譲渡益を含め金融所得については原則として一律二〇%の税率が適用されているところ、この二〇%の水準が、一般の個人所得課税の最高税率である、これは五五%でありますから、それに比べて低い、そしてその割合が増えてくるということで、結果として課税負担割合が下がっていくということでございます。

それから、もう一つの方の百億円を超えるというところであります。

これは、たまたまその年度の場合に増えていたという事情があるんではないかというふうに思いますが、これは、税率が高い総合課税の対象となる所得等の割合が結果的にその年のその層においては高かったということから、そこでぴゅっと負担割合が上がっているんではないかと思っていますが、まあちょっと、いずれにしてもサンプルが非常に小さいので、これが高いところになればそういうふうになるということにはならないんだろうと思っています。

○大門実紀史君 ありがとうございます。

このぴょんと上がったのは、もう個別、たまたまの事情で、カーブが上がるわけではないということで、そう見ていただきたいと思います。

私がこのグラフを初めて国会で示したのが二〇〇七年、第一次安倍内閣の尾身大臣のときでございました。いろいろ議論があって、当時一〇%の税率を二〇%にしたと。それでも低いので、外国に比べて低いので、見直せ見直せと、政府税調の中でもそういう議論になってきた、与党税調でも議論になってきたということでございます。

岸田前総理のときにこれを見直すということをおっしゃって、このグラフに名前まで付けてもらったんですね、一億円の壁ということで。名前だけ付けてどこか去っていかれたんですけど、名前付けたら責任取ってほしかったですけれども。

石破総理も、総裁選までは見直しは必要とおっしゃっていましたですね。しかし、総理になってからは先送りと。これでは岸田さんと同じではないですか。

○内閣総理大臣(石破茂君) 名前だけ付けて去っていったというのは、さていかがなものかという気がしないわけではありませんが。

金融所得課税の検討に当たりましては、税負担の公平性ということが極めて大事だという考え方は今も変わるものではございません。一方において、一般の投資家の方々が投資しやすいという環境も整えていかねばならぬと思っておるわけでございます。

これらを併せて考えましたときに、金融所得課税の強化について具体的に検討することはしなかったものでございまして、この貯蓄から投資へという流れにさおを差すようなことはしたくないということでございます。

しかしながら、税制の公平性を確保しなければならないという考え方は、それはもう常に税制全般について言えることでございまして、常にそれが実現されておるかどうかということについてはよく注視をしてまいりたいと考えております。

○大門実紀史君 次のパネルお願いします。

今総理が言われたことをもう全部解決するのはこのアメリカのやっている方式でございまして、アメリカは、所得の高い取引ほどブラケット方式で重い税金を掛けております。なおかつ、一年未満、つまり短期取引で利ざやを稼ぐような投機的な投資に関しては高い税率で、一年を超える、長期的にですね、投資ですよね、会社の経営を支える、こういうものは大事だということで低い税率になっております。

こういうふうに変えていけば、今総理がおっしゃったことですね、一般の人たちに課税するわけじゃないし、今の問題点も解決するんではないかと思いますが、これ是非採用してほしいんですね。いかがですか。

○委員長(櫻井充君) 石破内閣総理大臣。これは大事な質問です。御答弁いただけたら……(発言する者あり)その前に、済みません。

○国務大臣(加藤勝信君) ちょっと技術的なことを二つだけ申し上げたいと思います。

まず一つは、利便性ということでありまして、上場株式の譲渡益や配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率の対象とされていることから、確定申告が不要な特定口座制度を活用できる制度、まさに納税者の利便性に貢献しているということでございまして、もしそうした段階を、税率の適用を分けるということになりますと、納税者自身の確定申告が必要となって利便性が失われるという点が一つあるということ。

それからもう一つは、金融商品の保有期間の長さ、それ、一年と一年超と一年未満に分けると思いますが、応じて課税の在り方を変えることとした場合は、金融取引における課税の中立性を損ない、売買時期の判断や消費の選択に税制がゆがみを与えてしまうというおそれがございますので、そういった点も踏まえ、実は長期保有上場株式等に係る少額譲渡益非課税制度というのがございましたけれども、そうした事情を踏まえて平成十五年度の税制改正で廃止をされたという事情も日本にはあるということでございます。

○内閣総理大臣(石破茂君) それはやはり、株というのは投資であって、投機ではございませんので、長期に安定的に株を保有するということについていかなるメリットがあるべきかということは私も随分前から考えてまいりました。

ただ、今財務大臣がお答えをいたしましたように、簡素を旨とする、あるいは安定的な運用を旨とする日本の税制におきまして、直ちにそれを導入するという考え方は今私どもは持っておりません。

長期に安定的に株を保有するという方々に対してどういうような対策、対策というかな、メリットがあるべきかということは、私個人としてはずっと考えてきておるところでございます。やはり、お金の調達というのはそういうことも併せて考えるべきものではございますが、併せて税制の簡素、公平ということも実現をしていかねばならないと思っております。

○大門実紀史君 世界で一番株取引の盛んなアメリカでやっているわけでございますので、いろいろそんな心配することございませんので、検討してもらいたいと思います。

こういう富裕層、大株主の大もうけに税金をおまけしている一方で、生活保護世帯、生活保護費の切下げを財務省の財政審が主張しております。なぜこんなときにそんな主張をするんですか、財務省。

○国務大臣(加藤勝信君) 生活保護基準については、従来、一般低所得者世帯の消費水準との均衡が図られるようにその基準が設定されております。

先月取りまとめられました財政制度等審議会の建議においては、こうした観点から、現行の基準額について臨時的、特例的対応によって令和四年度以前の基準額を保障していることなどにより、一般低所得者世帯の消費実態との間で不均衡が生じているとの指摘がなされていると承知をしているところでございます。

令和七年度以降の生活扶助基準については、骨太方針二〇二四で社会経済情勢などを踏まえ必要な対応を行うとされており、引き続き予算編成過程において制度所管の厚生労働省とよく議論していきたいと考えています。

○大門実紀史君 厚労省は、これだけ物価高で所得の低い人ほど苦しいときに、この財政審の建議に対してどう対応されるんですか。

○国務大臣(福岡資麿君) 加藤大臣おっしゃられましたように、財政審では、令和七年度以降の生活扶助基準について、令和四年の生活保護基準部会における検証結果を反映し、一般低所得者世帯の消費実態との均衡を図るべきという指摘があった。

一方で、現行の生活扶助基準については、令和四年の社会保障審議会生活保護基準部会での検証結果を反映することを基本としながらも、社会経済情勢等を総合的に勘案し、一人当たり月額千円を加算するとともに、従前の額から減額しないような措置を講じているところでございます。

令和七年度以降の生活扶助基準については、こうした現状の対応や社会経済情勢等の動向を踏まえ必要な対応を行えるよう、引き続き来年度の予算編成過程において検討を進めてまいりたいと考えています。

○大門実紀史君 まあ、こんなとんでもない建議ははねのけてほしいんですけど。

加藤さん、ちょっと聞きたいんですけどね、この財政審というところはもうろくでもない建議しか出さないんですよ。この前も農業で議論になりましたよね、予算削れと、輸入に頼れと。むちゃくちゃですよね。亡国の提案ばっかりしております。事もあろうに、こんなときに生活保護でも、世情がどうあろうと血も涙もないような提案ばっかりするんですよね。

この際、この財政審、解散したらどうですか。

○国務大臣(加藤勝信君) 財政審議会においては、様々な方々に参加をしていただいて、積極的な、財政の観点に立った議論をしていただいているところでございまして、今の生活扶助基準についても、これまでの経緯も踏まえながらの御議論があったものと承知をしております。

我々としては、そうした建議も踏まえながら、また、それぞれの、今農業の話もございました、それ以外の点についても関係各省とよく議論をして結論を得ていきたいというふうに考えています。

○大門実紀史君 この基になっているのが、一般低所得者世帯の消費水準と生活保護世帯の給付を均衡を取らせるという考え方ですね。

ところが、その一般低所得者世帯というのは何なのかというと、全国家計構造調査における所得下位一〇%の人たちです。この方々は、生活保護制度から排除されたり、あるいは利用できない方々がたくさんおられるわけですね。その水準に生活保護水準の給付を合わせるということは、限りなく、限りなくこの下方に行ってしまう、この可能性があると思うんですが、厚労大臣、いかがですか。

○国務大臣(福岡資麿君) そうした御懸念は受け止めた上で、令和四年十二月の生活保護基準部会の報告においては、最低生活費の水準を議論するに当たっては、引き続き一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかどうかという観点から検証を行うということが基本とされておりまして、そういう観点から行うことが基本とは考えている一方で、同報告書において、消費実態との比較によらない手法については今後も議論を継続していくことが重要であるとの御指摘もいただいておりますところから、引き続き、その生活保護基準部会において専門的な見地からの議論を継続してまいりたいと考えております。

○大門実紀史君 是非、見直しを検討してほしいと、踏み込んでほしいというふうに思います。

総理に伺います。今日全体の議論は、所得再分配をやるべきだと、格差の是正に踏み出すべきだということを一貫して申し上げてまいりました。特に、こんなときに生活保護世帯が、もうさっき言った、さっきのパネルにも、自殺まで増えているというときに給付の引下げというのは、もう総理の決断でやめろというふうに指示してほしいんですが、いかがですか。

○内閣総理大臣(石破茂君) 生活保護制度が憲法第二十五条に基づくということはよく承知をいたしております。

憲法第二十五条の趣旨というものは絶対に没却されてはならないものだと考えておりますし、私は格差というものが経済成長の阻害要因だと思っております。格差を是正していかないと経済は成長しないのであって、一部に富が偏る社会が私はいい社会だと全く思っておりません。そのために税が果たします作用というのは常に検討されるべきものでございますが、その点、これから先もよく配意してまいりたいと存じます。

○大門実紀史君 是非その方向で全体見直してほしいと。応益負担論はやめて、本当に格差是正、所得再分配に踏み出していかなきゃいけないというふうに強く思います。そういうふうに政策の方向転換をお願いして、私の質問は終わります。

ありがとうございました。