��c���^��

�������I�j�N�@�����́A�\�����ɃA�����J�̃g�����v�V�哝�̂Ɩʒk������܂��B�s�o�o�E�ނ�錾���Ă����g�����v�����ǂ������p���������̂�����ϒ��ڂ��W�܂��Ă���Ƃ���ł���܂��B�^�}�̊F����y�ϓI�ȁA���邢�͊�]�I�ϑ��̘b������܂�������ǂ��A�����Â��͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�g�����v���́A�I���ŏI�Ղ̏\�����{�ɉ��v�S���v�����Ƃ������̂��o���܂����B���̕S���v�����̂��Ƃ��g�����v���́A�A�����J�̗L���҂Ǝ��̌_��ł���ƁA�R���g���N�g�ł���Ƃ����������t�ŕ\�������Ă���܂��B���̕S���v�����́A�A�����J�J���҂���邽�߂̎��̃A�N�V�����̓�Ԗڂɂs�o�o����E�ށA���E����Ə�����Ă���킯�ł���܂��B�ł�����A���������Ō������Ƃ��Ƃ����悤�Ȍy���b�ł͂Ȃ��āA����̓g�����v���̂�����Ƃ����I������ł���܂��B�����́A���̃g�����v����̑I����������Ȃ��łق����Ƃ������Ƃ����������ɍs�����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���킯�ł���܂��B

�@�g�����v�����s�o�o���E����Ƃ������Ƃ���������A���R�A�A�����J�����ɂs�o�o�͔������Ȃ���ł�����A���̂s�o�o����������ŐR�c����Ӗ��͂Ȃ��킯�ł���܂����A�܂��A�������g�����v�����s�o�o���炷���ɂ͒E�ނ��Ȃ��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��ɂ��킹���ꍇ�A�����l�����邩�Ƃ����܂��ƁA�s�o�o���̃A�����J���_�������ł���A�I������ł�����Ƃ������Ƃł�����A�g�����v���͓��R�A���݂̂��̋��肶��Ȃ��āA�X�ɃA�����J�ɗL���ȋ���łȂ���ΎQ�������Ȃ��ƁB�ގ��g����납�炻���������킯�ł��ˁB���������āA���E����������Ȃ���Č��𔗂�Ƃ������Ƃ��A����ȊO�͂����ق��ɂ͂Ȃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�@�����͍Č��ɂ͉����Ȃ��ƌ����Ă����܂�������ǂ��A�����Ȃ���s�o�o���̂��̂��������Ȃ��ɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A���̂s�o�o����łȂ����̂��A�����J�����߂Ă��邱�ƂɂȂ�킯�ł���܂��āA���̏ꍇ���A���̋���Ă�R�c���Ă��Ӗ����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�@�䂪�}�́A���X���̂s�o�o���F�āA�֘A�@�Ă�p�Ăɂ��ׂ����Ƃ�������ł���܂�����ǂ��A���̏��炢���āA���{�Ƃ��Ă��A���������s�o�o����P�ނ��ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A�������ł����B

�����t������b�i���{�W�O�N�j�@�g�����v���������̕��j�ɂ��āA�����_�ŗ\�f�������ăR�����g���邱�Ƃ͍����T�������Ǝv���܂��B

�@���R�Ō����Ȗf�Ղ����������A�����Ĕ��W������B���ꂱ�����A���Ƃ݂̂Ȃ炸������ƁA�Ђ��Ă͘J���҂����҂ɂƂ��ēK�Ȍo�ϓI�@�������o�����̂ł���A���E�o�ς̐����̌���ł���܂��B���A���R�f�Ց̐��̉��Ōo�ϐ����𐋂��Ă����䂪���������A���E�̎��R�Ō����Ȗf�ՁE�������[�����������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B����łs�o�o���肪���F����A�����@�Ă��������邱�ƂŁA���R�f�Ղ��哱����䂪���̌��ӂƌ��ʂ��o���͂𐢊E�Ɏ������Ƃ��ł���ƍl���Ă��܂��B����́A�s�o�o�ȊO�̒ʏ������h�������A���������A�ی��`�̖�����H���~�߂�_�@�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�@�s�o�o����́A�����������o�āA�䂪���ɂƂ��č����헪�I�A�o�ϓI���l�������̂ƂȂ�܂����B�č������������ɂ��鍡�A�䂪�����������̑����������哱���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���܂��āA�s�o�o����̍���F�ɂ��A�Č��͂��Ȃ��A����������ڎw���Ƃ̗��@�{���܂߂��䂪���̈ӎv���N���ɂȂ�킯�ł���܂��āA����A�l�X�ȋ@���ʂ��ĕč����тɑ��̏������ɍ����葱�̑����̊����������Ă��������ƁA�����v���Ă���܂����A���ʁA�y���[�ŊJ�Â����s�o�o��]��c�ɂ����܂��Ă��A�����̎葱�̑����̊����Ɍ����ēw�͂�����悤�A���������F���ň�v���������ƁA�����l���Ă���܂����B

�@���{�́A�g�ő����̓�����҂̂ł͂Ȃ��āA���{�ɂƂ��Ă��A�W�A�����m�n��ɂƂ��Ă��]�܂������ʂ��������邱�̎�g������哱���Ă����ׂ����ƁA�����l���Ă���܂��B

�������I�j�N�@�����瓯�����Ƃ��J��Ԃ���Ă���܂�����ǁA�������������ł͂Ȃ��Ǝ��͎v���Ă���܂��āA�X�ɂ͌�Ŏ��グ�܂�����ǁA�v����ɁA�s�o�o�͂���Ȍo�ϐ����̒��ɁA�ڋʂɂȂ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����̌ٗp�A������}������ŁA���{�_�Ƃɉ�œI�ȑŌ���^���܂��B�H�̈��S�A��ÁA�A��������ȂǁA�����̕�炵����������錜�O���L�����Ă���킯�ł���܂��B�R�c�𑱂���Ƃ������Ƃł������܂�����A�䂪�}�͓O��I�Ɋe�p�x������_�𖾂炩�ɂ��Ă����܂��B

�����́A���ʈψ���̍ŏ��̑������^�ł���܂��̂ŁA�܂��A���������s�o�o�Ƃ͉��Ȃ̂��A�N�̂��߂̌o�ϋ���Ȃ̂��A���_�A�o�Ϙ_�𒆐S�ɂ܂�����������Ă��������܂��B

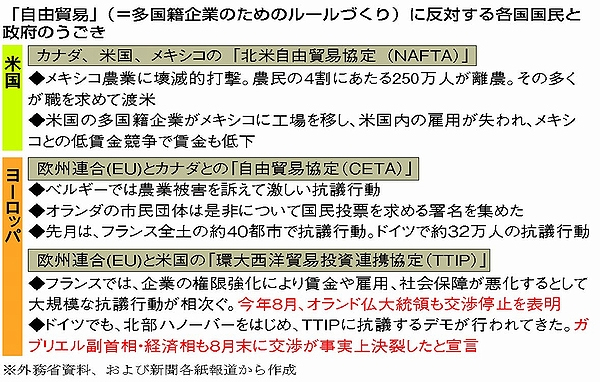

�@�����́A��قǂ��q�ׂ�ꂽ���Ƃɂ��Ȃ���܂����A�s�o�o�̈Ӌ`�ɂ��āA�䂪���͐��A���R�f�Ղ̉��Ōo�ϐ����𐋂��Ă����A���ꂩ������ꂪ�厖���A���E�̃��[�h������Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��q�ׂĂ����܂�������ǂ��A�Ƃ��낪���A�����̌������R�f�Ղɑ��Ċe���̍�������җ�Ȕ��̐����N���Ă���킯�ł���܂��B�A�����J�ł��s�o�o���̐��������ɂȂ��Ă���܂����A���[���b�p�ł́A�d�t�ƃJ�i�_�̎��R�f�Ջ���ł���b�d�s�`�A�Z�^�ɂ��A���邢�͂d�t�ƃA�����J�̎��R�f�Ջ���ł���吼�m�f�Փ����A�g����A�s�s�h�o�A�e�B�[�e�B�b�v�ł�����ǂ��A����Ή��Ĕł̂s�o�o�ł����A����ɂ��e�����̌������R�c�s���A���邢�͐��{�̊t���̔��̐��܂ŏオ���Ă���킯�ł���܂��B

�@���������������悤�ɁA�����������Əq�ׂĂ���ꂽ�悤�ɁA���R�f�Ղ͌o�ϐ����������炵�Đl�X���K���ɂ�����̂ł���A�Ȃ����ꂾ�����E���Ŕ��̐����N���Ă���Ƃ����ӂ��ɑ����͂��l���ł��傤���B

�����t������b�i���{�W�O�N�j�@���̎��R�f�Ղ��邢�̓O���[�o���Ȍo�ς��i��ł������ɂ����āA�ꕔ�̊�Ƃɗ��v���W���������ʁA�ꕔ�̐l���L���ɂȂ��Ă��Ƃ݂͂�ȕn�R�ɂȂ��Ă��邶��Ȃ����ƁA���������s�������炭����͎̂����ł��낤�ƁA���̂悤�Ɏv���킯�ł������܂��B

�������A����͎��R�f�Ղ��̂��̂������̂��A�����̌���Ĕz���@�\���ǂ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�����킯�ł������܂��B��قǏ���ψ��Ƃ������������Ă��������܂������A���R�f�Ղ͍m�肵�A��������ƍĔz���@�\������͐i�߂Ă����Ƃ������Ƃɂ����ẮA�����v�����Ǝv���܂��A���ꂪ�\�����ǂ����Ƃ������Ƃł͈ӌ������Ⴕ�Ă���킯�ł���܂����B���̒��ɂ����đΉ�����������Ή����Ă����B

�@�Ⴆ�Δ_�Ƃɂ����Ă��A�S������́A�䂪���̔_�Ƃ��Y�ƂƂ������ʂ������āA�����ɕt���Ă����Ȃ��Ƃ���͐�̂Ă�Ƃ����l���ł͉�X�͂Ȃ��킯�ł������܂��āA�_�Ƃ��ʂ����Ă��鑽�ʓI�ȋ@�\���\���ɕ]�����A���ׂ����̂͂܂��Ɏ���Ă����B

�@���Ăɂ����Ă��A���̈Ӗ��ɂ����ẮA�����ԎY�Ƃ��n�߂Ƃ����H�Ɛ��i�A�����ĉ䂪���ɂ����Ă͔_�ƂƂ����Z���V�e�B�r�e�B�[�����݂��ɗ������Ȃ������i�߁A�����Ċł̓P�p�ɂ����Ă���������Ǝ��Ԃ�u������ɑΉ�����A���ꂼ��̋ƊE�₻���œ����l�X���Ή�������Ԃ�݂��钆�Ŋɂ₩�ɐi�߂Ă����Ƃ������Ƃɂ����Ă��݂��ɑ�̗����͂ł��Ă���ƁA�����v���킯�ł������܂��āA�_�Ƃɂ����ẮA��قǂ����̒��Ō�Љ�������Ă����������悤�ɁA���̍��X�͂قڈ�Z�Z���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��钆�ɂ����āA��X�͓�Z���A������̊œ����c���A�ی�[�u���c�����Ƃ��ł����킯�ł������܂��āA�����������Ƃɂ����ӂ��Ȃ���i�߂Ă��������ƁB

�@���ψ���������������悤�ɁA�Ȃ�ׂ�����n�b�s�[�ƍl������������Ă����悤�Ȃ��̂ɂ��Ă��������ƁA�����l���Ă���܂��B

�������I�j�N�@����������̓I�ɂ���ł͎��₵�����Ǝv���܂�����ǂ��A���������x���o�Ă��܂������ǁA���R�f�ՑΕی��`�Ƃ����悤�Ȃ���ȒP���Șb�ł͂Ȃ��āA���R�ƌ����ł����A�x�X����������Ă��܂����ǂ��A����͒N�ɂƂ��Ă̎��R�Ȃ̂��A�N�ɂƂ��Ă̌����Ȃ̂��A���̂��Ƃ�������Ă���킯�ł���܂����A�p�l���ɂ��܂�������ǁA��̓I�ɍ����E�ʼn����N���Ă���̂��Ƃ������ƁA���邢�͉����N���Ă����̂��Ƃ������Ƃł����A������Ǝ����ׂ����Đ\����܂��B�i�����j

�@�܂��A�A�����J�ł́A���������b����܂������ǁA�k�Ď��R�f�Ջ���A�m�`�e�s�`������܂����B����͈���l�N�ꌎ����ɔ��������J�i�_�A�A�����J�A���L�V�R�̎O���̎��R�f�Ջ���ł���܂����A��Z�Z�O�N�܂łɂقƂ�ǂ̕i�ڂŊł��P�p����܂����B�A�����J����̔_�Y���̗A�����������āA���L�V�R�_�Ƃɉ�œI�Ō���^���āA�_���̎l���ɓ������S�\���l�����_���āA���̑������E�����߂ăA�����J�ɓ����Ă������A������܂��g�����v�����ɂ��Ă���ƁA���������\�}�ł���܂��B����A�A�����J�̃[�l�����E���[�^�[�Y�̂悤�ȑ����Њ�Ƃ����L�V�R�ɍH����ڂ��āA���L�V�R�Ŏ����Ԃ����ăA�����J�{���ɔ���ƁA�����������Ƃ����n�߂܂����̂ŁA�A�����J�����̌ٗp�������āA���L�V�R�Ƃ̒���������ɂ��炳��Ē������ቺ����Ƃ������ƂŁA���̂m�`�e�s�`�����Ă������Б��Ƃ��A���邢�̓A�O���r�W�l�X�̑傫�Ȋ�Ƃ��Ƃ菟�������āA���ꂼ��̍����ł͌ٗp�ƒ������ቺ����A�A�����J�ł͒��ԑw���v������A�n���Ɗi�����L����Ƃ������Ƃ��������̂ŁA����̂s�o�o�������Ƃ����A�����J�̐��_�����܂��Ă���킯�ł���܂��B

�@������́A���[���b�p�Ȃ�ł�����ǂ��A���B�A���A�d�t�ƃJ�i�_�̎��R�f�Ջ���̃Z�^�A�b�d�s�`�ł����ǁA����͂�����ςȔ��Ή^�����x���M�[�A�I�����_�A�t�����X�A�h�C�c�ōs���Ă܂���܂����B����͂���܂�������ǂ��A�������[�ŕ������Ƃ��������܂ŏo�Ă��邱�Ƃł���܂��B�ő�̌��O�́A���́A�������b��ɂȂ�܂������A�h�r�c�r�A�����Ƒ��Ƃ̕����Ƃ����܂����A�����Њ�Ƃ��e�����{��i������ƁA���Q���������߂�d�g�݂ł���܂�����ǁA���ꂪ��ςb�d�s�`�ł͖��ɂȂ�܂��āA�����Њ�Ƃ̖\���������ȁA���̎匠�����ƁA�ǂ��炩�Ƃ����ƌo�ώ匠�̖��ōR�c�s�����N���āA���������v���J�[�h���ʐ^�Ō��Ă����������̏W��Ōf�����Ă���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���킯�ł���܂��B

�@������́A�d�t�ƃA�����J�Ƃ̊吼�m�f�Փ����A�g����A�s�s�h�o�ł�����ǂ��A����͌���A�����J�ƃ��[���b�p�̂s�o�o�łȂ�ł����ǁA���ꓮ�������낢�날��܂��B���̏������߂̏łǂ��Ȃ��Ă��邩�A�O����b�̕����炿����Ƌ����Ă��������B

��������b�i�ݓc���Y�N�j�@�s�s�h�o�̏ł����A��w�E�̂悤�ɁA�d�t���������ŗl�X�ȋc�_�����邱�ƁA���Ă���A�N���Ì��͗e�Ղł͂Ȃ��A���������W�҂̐�������A�����������_�͏��m�����Ă���܂��B

�@��O�ҊԂ̌��ł��̂ŕ]���͍T���Ȃ���Ȃ�܂��A�������҂ł���d�t�A�č��A����A�f�Փ����g��ɌW��s�s�h�o�̈Ӌ`�͌����Ă��Ȃ��Ƃ��āA���̑����Ì��Ɍ����������������s���Ă�����̂Ə��m�����Ă���܂��B

�������I�j�N�@�ł͂����Ȃ��Ă���܂���ǂ��A�O���Ȃ̐���̃��N�ł������͂Ȃ��Ă���܂���ǂ��A�v����ɁA��ԐV�����b���\����ł��ˁA�A�����J�哝�̑I���̌�̏\����ɁA�d�t�̖f�Ց��̉�łs�s�h�o���𓀌�����Ƃ������Ƃ��b�������Ă���܂��B����́A�t�����X�ł͔����O�\���ɃI�����h�哝�̂��N�����ӂ͂��Ȃ��A����~������ƁB�h�C�c�ł��A�K�u���G���o�ϒS����b���s�s�h�o�͎����㌈���Ƃ������Ƃ�錾����Ă���܂��B

�@�����Ŋe���ŕs�����L�������̂́A���E�H�i���S��A�����A�ٗp�A�_�ƁA�����Đ�قǂ̂h�r�c�r�A�����������̂�����ς�e���ŕs�����L�����Ĕ��̐����N�������̂ł�����A�t�����g���A���{���g�������킹��Ƃ��������ɂȂ��Ă���킯�ł���܂��B���ꂪ���̐��E�̓����Ȃ�ł��B���R�f�Ղ̓o���F���Ƃ����ӂ��Ɍ����Ă���̂͂������{���炢�̂��̂ł������܂��āA�����Ȑ[���Ȗ�肪�����܂�Ă���Ƃ������Ƃł������܂��B

�m���ɁA����E����A���Z�N�ギ�炢�܂ł͎��R�f�Ղ��e���̌o�ςW�������Ƃ����̂͌����Č����邱�Ƃ��Ǝv���܂�����ǁA���̌�A��Z�N��ɓ����ăO���[�o��������C�ɐi�ނƂ������ŁA���E���҂Ɋ|���鑽���Б��Ƃ������̍ő剻��ڎw���Ē����̈����Ƃ���ɐ��Y���_���ڂ��ē������A�e���Ɏs��J���A�K���ɘa�����߂Ĉ��͂��|����ƁB���̂��Ƃɂ���Đ�i���A���ɐ�i���ł̍����ٗp�������āA�������ቺ���Ċi�����L����Ƃ����悤�Ȏ���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��Ă���킯�ł���܂��B

�@�����́A���[�����������ł�����ǁA���������e���̓����ɑ��ĕی��`�Ƃ����悤�ȃ��b�e����\���Ă����܂�����ǁA���R�f�Ղ��ی��`������Ȃ��āA���̖f�Ղ̑����Њ�Ƃ𒆐S�Ƃ������[�����̒��Ŕ�Q�����Ă���e���̍��������{��̐����グ�Ă���Ƃ������Ƃł����āA�ی��`�Ƃ����R�f�ՂƁA�����������Ƃł͂Ȃ��킯�ł���܂�����ǁA�����͂��������F���͂����ꂩ������Ȃ��킯�ł��傤���B

�����t������b�i���{�W�O�N�j�@����A�ꂩ������Ȃ��킯�ł͂������Ȃ��킯�ł������܂��āA����Ύ��R�f�Ղ̒��ŁA���̃��[���̒��ŁA����͓��R���̃��[���ł��������Ƃ��ǂ�ǂv���グ��̂͂���͓��R���낤�B���̂��߂Ɋe���������������Đ��Y�����グ�A���ǂ����̂������Ă����Ƃ����w�́A����͏���҂ɂƂ��Ĉ������Ƃł͂Ȃ��낤�Ǝv���܂��B

�@����ł��ˁA����A�ꕔ�̐l�X�ɕx���W�܂�A����͗l�X�Ђ��݂��N�����͎̂����ł���A���f�����Ă����A��������������Ȃ��悤�ȓw�͂����ɂ��Ă����K�v������낤�Ǝv���܂��B

�@���{�ɂ����ẮA�Ⴆ�Ύ����ԎY�Ƃ�����͏����A�o�������Ă����Ƃ������v�A����������͎����ԎY�ƈꕔ�́A�Ⴆ�g���^�����̂��̂ł͂Ȃ��āA�����Ǝ�����Ă����Ƃ���������܂��A��������������Ă����Ƃɂ������Ɨ��v�������Ă����悤�ɉ�X�͎�����������P����悤���߂Ă���킯�ł���܂��āA���̉�X�̗v�]�ɑ��Ĕނ�������Ă���B�����Ă܂��A��X�́A���R��`�o�ςł͂���܂����A��Ƃɑ��āA����͑�傳����v�����������܂������A��Ƃɑ��Ē��グ������悤�ɗv������ƁA�ٗ�̑[�u���Ƃ��Ă���킯�ł������܂��āA���S�Ȃ���V���R��`�Ƃ͈Ⴄ�ƌ����Ă������낤�Ǝv���܂��B

�@�����������ɂ����āA�����������R�f�Ղœ������v�A���ݏo���ꂽ�x���ł��邾�������̐l�����ɋςĂĂ����悤�ɓw�͂����Ă��������ƁA�����v���Ă��鎟��ł������܂��B

�������I�j�N�@�����������R�f�Ղ̑S�āA�O���[�o�����̑S�Ă�ے肵�Ă���킯�ł͂Ȃ���ł��B���A�]��ɂ����̎��R�f�Ղ̃��[���������Њ�Ƃ𒆐S�ɍ���Ă��Ă����ȍ����̔�Q���N���Ă���A�e���̍����̔�Q���N���Ă���Ƃ������Ƃł���܂��āA���Ƃ����܂����A�l�Ԃ����Ă̌o�ςł������܂�����A�l�Ԃ����Ă̖f�Ղł���܂��̂ŁA�e���̍����̕�炵�A�ٗp�A�����A�Љ�ۏ�͎��Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł��ˁB

�_�Ƃɂ��Ă����A�H������������̂��Ƃ��܂߂āA�e���Ƃ���Ϗd�v�ȎY�ƂɈʒu�t���Ă���܂��B���ׂ����͎̂���Ă���킯�ł��ˁB������O�̂��Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B���ꂩ�瑍�������������悤�ɐ��E�̍��X�Ŗ{���ɐl���K���ɂȂ��Ă����悤�Ȗf�ՂW�����Ă������߂ɂ��A��͂�o�ώ匠�͂������Ǝ��A���ׂ����̂͂������Ǝ��A���݂��ɔF�ߍ����ƁA�����������[���������Ȃ��ŁA���Ȃ��Ŋ�Ƃ��h�r�c�r�݂��Ă����A�����������Ƃ����������Q�����܂�Ă�����ł͂Ȃ����Ǝv���킯�ł���܂��B

�@������Ƌ�̓I�ɂ�������b���������̂́A���{�����������悤�ɂ��̂s�o�o�Ŗ{���ɓ��{���ǂ��Ȃ�̂��Ƃ����b�Ȃ�ł�����ǂ��A�s�o�o�̉e���ɂ��Đ��{���o�ό��ʂɂ��Ď��Z������Ă���܂��B

�@���i�̕��̔_�Y���ł�����ǁA����ɂ��ẮA�����䂪�}�̎��q�q�c���n�ߊe�}�̋c���̊F����A�]��ɂ��ߏ��]���߂���A���Z�Ɋ܂߂Ă��Ȃ����ڂ�����ȂǁA�������Njy�A�ᔻ���������킯�ł���܂��B

�@�������^���J��Ԃ��C�͂���܂��A�v����ɁA������Ă���Ƃ���A�_�ѐ��Y�Ƃւ̉e���͂܂��y���ł���Ƃ����ӂ��Ȑ����������āA������Ă���Ƃ���A�̎��̋����Ƃ��R�X�g�팸�Ƃ����Y���̌����}���ď��z���Ă����Ăق����ƁB�v����ɁA�撣���Ă���ƌ����Ă��邾���Ȃ�ł���ˁA����B������A�Ȋw�I�Ȏ��Z�ł����ł��Ȃ����āA�{���ɐ��_�_�ł���ˁB�݂�ȂŊ撣���Ă��낢�날�邯�Ǐ��z���Ă����Ă���ƁA���������b���Ǝv����ŁA������A�_�Ƃ̊F����A�i�`�̊F��������Ɉꐶ�����������}���Ċ撣���Ă�����킯�ł���܂��āA����ȏ�ǂ�����Ƃ����̂��Ƃ��������オ���Ă���킯�ł���܂��B������A�_�Ƃ̕��X�ɂ͑S�������͂̂Ȃ��̂����̔_�ѐ��Y���ւ̉e���]���ł���܂��B

�@�����́A���̏�̕��̌o�ό��ʑS�̂ɂ��Ă������������Ǝv���܂�����ǂ��A�s�o�o�łf�c�o�������œ�E�Z�������Čٗp�����\���l������Ƃ������Z�ł���܂��B���A�ŏ��A���̐��������Ƃ��ɁA���������ꂵ�������Ȃ��̂��ƁB���ꂾ���呛�����āA�s�o�o�������Ȃ��Ƃ����āA���������ꂾ���̐������������Ȃ��̂��ƁB���ꂮ�炢�̐�����������A�܂Ƃ��Ȍo�ϐ���������Ƃ���Ă����Ώ\���B���\�Ȑ����Ȃ̂ɁA���ꂾ�������Ȑl���s���ɂȂ�s�o�o�ɓ����Ă����ꂵ�������Ȃ��Ƃ����悤�ȁA������Ƌ�������ł�����ǂ��B

�@�����������̐������悭������Ȃ���ł�����ǂ��A�����ꖇ�A�v�Z�����ł��ˁA�ǂ�����ē��t�{�����̐������o�����̂��Ƃ����v�Z�������p�l���ɂ������܂����B

�@�Ό���b�A�Ȍ��ɐ������Ă��������B

��������b�i�Ό��L�W�N�j�@�������ɓ̃p�l���ő��ψ�������������������Ă���Ƃ���ł������܂����A�ȒP�ɐ������������܂��ƁA�s�o�o�̌��ʂ����������ƍl�����鎞�_�ŁA�f�s�`�o���f�����g�������t�{�̕��͂ɂ��܂��ƁA��قǂ��䓚�ق����Ă��������Ă���܂����A�����f�c�o�̐����͓�E�Z���������āA����͉��N�x����ɂ��邩�Ƃ������Ƃł������܂����A��Z��l�N�ɓ��Ă͂߂Ăf�c�o��p���Ċ��Z�������܂��Ƃ��悻�\�l���~�A�J�������͈ψ���w�E�̂Ƃ���v���X��E��܁��A��Z��l�N�x�̏A�ƎҐ���p���Ċ��Z����Ƃ��悻���\���l�̊g�傪�����܂��Ƃ����v�Z�ł������܂��B

�@����A��̓I�ɂƂ������ƂŁA�����������������Ă�������I�ȃ��J�j�Y���ł������܂�����ǂ��A�s�o�o��ʂ��Ėf�Փ������g�債�܂��B�A�o�������R������킯�ł������܂��B����ɂ��܂��āA�䂪���̐��Y���A�������������܂�A����ɒ����������グ����B�����������グ���邱�Ƃɂ��܂��āA������͍��܂�A�J���������������B�����������J�j�Y������邱�Ƃɂ��܂��āA�\�l���~�A�f�c�o��ł����܂��Ɠ�E�Z���A��̐���̐����Ɠ����ł������܂��B

�������I�j�N�@����A��ϖ�肪�����ł���ˁB

�@�܂��A���̎��Z�́A���ۂɐl�X�̐������炵�A�l�X�̋ꂵ�݂₻�̎��ԂƂ������̂͑S���J�E���g����Ă���܂���B���������ɂ�����Ƃ���Ȃ�ł�����ǂ��A����́A�s�o�o�ɎQ������O�̏�ԂƁA�s�o�o���������āA���낢�날���āA�V���Ȑ����o�H���ύt��ԂɈڍs�������_�Ƃ�P���ɔ�r�������̂ł���܂��A�Êw���f���Ƃ����܂�����ǁB

�@���������āA���ہA�s�o�o�Q���ɂ���āA���镪�삪���ނ��Ď��Ƃ��N����Ƃ������܂��B���̎��Ǝ҂͎d����T���ċ�J�������܂��A���Ԃ��|����܂��B����Ǝd�������t���Ă��A������̎d���ƁB���������l�X�̂炳��ꂵ�݂⎞�Ԃ̒����Ƃ������̂���؍l������Ȃ��ŁA�ǂ����Ŏd���ɏA�������낤�A�A�����낤�Ƃ����悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă���܂��āA�����Ă��܂��A���̎��Z�Ƃ����̂́A���Ƃ��N���Ă��J���҂͂����ق��̎d�������t����A�����ɘJ���ړ�����Ƃ������Ƃ���O��ɂȂ��Ă���܂��B�_�Ƃ�����Ă��������A�_�Ƃ̎d�����Ȃ��Ȃ����A�������������玩���ԎY�Ƃ̋Z�p�҂ɂȂ��ƁA���������悤�Ȃ��Ƃ�z�肵�Ă���悤�ȁA���S�ٗp��z�肵������̋�_�ł���܂��B

�@������́A�f�c�o�̑������A���邢�͔��\���l�̌ٗp���Ƃ����������A�������Ȃ�ł���ˁB���̐����̂��������ɐ��Y���̌���Ƃ������ڂ��o�Ă܂���܂��B

�@�^�̇A�̘J���������J�j�Y���̂Ƃ�����A���Y�����オ��Β�����������ƂȂ��Ă��܂�����ǁA����͂m�`�e�s�`�̗�ł��悭�������ł�����ǂ��A�����Њ�Ƃ������̈������ɐ��Y���_���ڂ��āA�����ł��K�ٗp�𑝂₷�ƁB����ȉ��ŁA����Ȑ��Y�����オ��Β������オ��Ȃ�āA�ǂ��ɂ��N���Ă���܂���B����Ȍ��ۂ͂ǂ��ɂ��N���Ă���܂���B�����܂ł�������̏�̉���ł���܂��B

�@������́A�����������v�ɂȂ�����Ƃ��ďz�Ȃ�Ă��Ƃ������Ă��܂����ǁA����Ȃ��Ƃ����{�̂ǂ��ɂ��N���Ă���܂���B���v�Ƃ����܂����ǁA�l����͓�N�A���}�C�i�X�ł���ˁB���̃��J�j�Y���ɓ��Ă͂߂Ă��鐔�����܂����꜓�ӓI�ł���܂��āA�Ⴆ�ΕS�ォ���̃f�[�^�A����ق��̃f�[�^��������ǂ��Ȃ��ł����B���邢�́A�������̐�s���،����𗘗p���đz��A������Ⴄ���������Ă�����ǂ��Ȃ��ł����B

�@�ł�����A�s���̂��������������Ă��Đ����ɓ��Ă͂߂�A�s���̂����������A���X�̐������o�Ă���ƁA�����������̂ł���܂��̂ŁA���ł����ʂ�ς��邱�Ƃ��ł���悤�Ȃ��̂Ȃ�ł��ˁB�����������̂łf�c�o����E�Z��������A�ٗp�����\���l������ƌ����Ă��A����N���M�p���Ȃ��ƁB������A���̎��Z���̂��̂͂���ς�����P����ǂ��ł����A�Ό���b�B

��������b�i�Ό��L�W�N�j�@���ψ�����w�E���������܂����Ƃ���A����͐Êw���f���ł���܂��̂ŁA���ψ�������̘b�ŁA�Ⴆ�Ύ��Ƃ����J���҂��ǂꂾ���̎d���ɁA�����Ԋ|�����ĐE���ǂ��ǂ��œ����݂����Ȃ��̉�����A���̊����������ł���A�����̐l�͈�T�Ԉȓ��ɏA�Ƃł����݂����ȉ����u���_�C�i�~�b�N���f���ł����܂��Ƃ����Ƃ܂��Ⴄ�����ɂȂ�̂�������܂��A����͂����܂ł���b�I�ȃf�[�^���e���̂��̂���ꂳ���Ă��������āA���ɓ��{�̏ꍇ�͓��{�̃f�[�^����ꂳ���Ă��������āA���悻�\�N�����\�N�������Ƃ��ɂ����������̂����݉����Ă���Ƃ������f���ł������܂��̂ŁA�����u���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��o�σ��f���Ŏ��ǂ������Ă���܂���̂ŁA�܂��A�������������q�ϓI�ȏɂȂ�̂���\������悤�ȃf�[�^���������܂���̂ŁA���������`�ɂȂ��Ă���Ƃ����ӂ��Ɍ䗝�����������������Ǝv���܂��B

�������I�j�N�@�ł�����A����͐�`����悤�Ȓ��g�ł͂���܂���̂ŁA�\���グ�Ă����܂��B

������́A�A�o���L�т�����̌ٗp��������オ���Ȃ����Ƃ����悤�Șb����ʓI�Ɍ����Ă���܂�����ǁA�{���ɂ����Ȃ̂��Ƃ������ƂŁA������Ǝ����ԎY�Ƃ̗�����Ă݂����Ǝv���܂��B

�@���k��b�A��Z�Z���N�̃��[�}���E�V���b�N�ȍ~�̎����ԎY�Ƃ̊C�O���Y�䐔�ƊC�O�ٗp�A�������Y�䐔�ƍ����ٗp�̐��ڂ��A������ƊȌ��ɐ������Ă��������܂����B

��������b�i���k�O���N�j�@�������������܂��B

�@���A�p�l���֏o���Ă��������Ă��邻�̊C�O���Y�䐔�̐����͂ǂ�����N�x�[�X�A�ꌎ����\�A�������Y�̕��͋t�ɔN�x�A�l������O���A�����g���Ă���悤�ŁA���́A������ƍ��A�N�x�x�[�X���������Ă��܂���̂ŁA�g�����h�͕ς��܂���N�x�x�[�X�̐����ł��b�������Ă������������Ǝv���܂����A���[�}���E�V���b�N�̓�Z�Z���N�x�ɁA�܂��C�O���Y�ɂ��ẮA��l�\������ƒ��ł��܂����B����ȍ~�A��Z�Z��N�ɂ͐�S�O�\�㖜��A�����Ĉ�т��Ă��̌㐶�Y�g��̌X���ɂ���܂��āA�����̓�Z��ܔN�x�͐甪�S�O�\�ꖜ��ƂȂ��Ă��܂��B

�@���������g���̔w�i�ɂ́A���ɒ����Ɩk�Ă𒆐S�Ƃ������v�g�傪��������Ǝv���܂��B

�@�܂��A�������Y�䐔�ɂ��܂��ẮA��Z�Z���N�x�܂ł͈�疜����x�Ő��ڂ����Ă��܂������A���[�}���E�V���b�N�̉e���Ǝv���܂����A��Z�Z��N�x�ɗA�o�䐔���啝�ɗ�������Ŕ��S���\�Z����ƂȂ�܂����B���̌�A�������Y�͓�Z��O�N�x�܂Ŋɂ₩�ɉ����Ă��Ă��܂����A���R�Ƃ��ẮA�G�R�J�[�⏕���Ƃ��V�^�Ԃ̓����A���邢�͐V�����A���[���b�p�����̗A�o�̑�������������Ǝv���Ă��܂��B��Z��l�N�x����́A����ŗ��̈��グ�̉e�����Ǝv���܂����A�����̔��䐔���ቺ���Ă��邱�Ƃ��Đ��Y�����ɓ]���Ă���܂��āA��Z��ܔN�͋�S�\�㖜��Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă��܂��B�����ȃt�@�N�^�[�̉e�����ĊC�O�A�����̐��Y�䐔�͕ω����Ă��邩�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���܂��B

�@�܂��A�ٗp�ł�����ǂ��A���̐��v�ɂȂ邩������܂���ǂ��A�܂��A�C�O�ɂ����鎩���Ԋ֘A�Y�Ƃ̌ٗp�ґ����́A��Z�Z��N�x�͕S�\�l���l�A����ɑ��ē�Z��l�N�x�͕S�Z�\���l�Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă��܂��B�����Ă��܂��B����́A�C�O�}�[�P�b�g���������Ă��邱�Ƃɂ�錻�n���Y�̊g��ɂ����̂��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�@����ŁA�����̌ٗp�҂ɂ��ẮA�i�C�⎩���Ԃ̍����̔��ȂǂɈ��̊W������Ǝv���܂����A��Z�Z�ܔN�x�ɂ͔��\�Z���l�ł���܂������A��Z�Z��N�x�ɂ͕S�ꖜ�l�܂ő����܂����B���̌�A��Z���N�x�ɂ͂܂���\�����܂Ō������܂������A����ȍ~�͌ٗp�Ґ��͑����X���ɂ���܂��āA��Z��l�N�x�ɂ͋�\�㖜�l�A�����̓�Z��ܔN�x�͍����ٗp�Ґ��͕S���l�ɂ܂ő��������Ă���Ƃ���ł���܂��B

�������I�j�N�@�Ƃɂ����g�����h�Ō��Ă��������܂��ƁA�A�o���L�тĂ��A�C�O���Y�������邾���A�������Y�͉����ƁB����́A���Y���_���C�O�ֈڂ��Ă���Ƃ������Ƃ�����킯�ł���܂��āA�ł�����A����ƔK�ٗp�Ƃ����₵�Ă��܂��̂ŁA�J�����z�����������āA���v�͏オ���Ă����ł�����ǂ��A�J�����z�����������Ă���Ƃ������Ƃł���܂��āA�܂�A���R�f�ՂŊ��A�o��L���Ă��A�C�O���Y�������邾���ŁA�����̌ٗp�������Ȃ����A�������オ��Ȃ��Ƃ����������Ă���܂��āA����A���z�̓������ۂ��ςݏオ���Ă��āA�Ⴆ���̎����Ԃł����ƁA�g���^��Ђŏ\�Z�����牭�A�O�ʁA�z���_���Z����牭�A���Y���l�����ܕS���Ƃ����ӂ��ɓ������ۂ����ߍ���ł���킯�ł���܂��B

�@�g���^�́A���Ȃ݂ɁA��Z�Z��N�����Z��l�N�܂ō����Őŋ����Ă��Ȃ������Ƃ������ƂŎЉ�I�ᔻ�����킯�ł���܂��B

�@�ł�����A�A�o�Y�Ƃ��L�тĂ������o�ςɂقƂ�NJ�^���Ȃ�����ɂȂ��Ă��Ă���Ƃ������Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B�ł�����A�A�o�A�o�Ƃ����̂����������܂�����ǂ��A�C�O���Y�����邾���œ��{�̌ٗp�͏オ��܂��A�ނ�����Ƃ̓������ۂ������ςݏオ���Ă����ƁB

�@���܂��ɁA���{���S�̂�������������ԂɁA�܂��ɂ��̌��ʂ̏�Ԃɂ����ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv���܂����A�����A�������ł����B

�����t������b�i���{�W�O�N�j�@�A�o��������ƁA�Ⴆ�g���^�̏ꍇ�́A���[�}���E�V���b�N�ő����o����A�J�����Z�̊W�ł��炭�ŋ����Ă��܂���ł������A���͂����Ƃ��������Ă��������Ă���ƁA���̂悤�Ɏv���Ă���܂����A�X�ɗ��v���グ�Ă��镔���������ƘJ�����z�����グ�Ă��炢�����Ƃ����̂���X�̊�]�ł�����Ƃ���ł������܂��B

�@�����ŁA�O���[�o����Ƃ����n���Y�����݂͐i�߂Ă���킯�ł���܂����A����ɂ���ėA�o��ƁA����Α����Њ�Ƃ����Y�𑝂₵�Ă��Ȃ��Ȃ��ٗp�������Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����Ƃ�����w�E�ł������܂����A�O���[�o����Ƃ����n���Y��i�߂�w�i�ɂ́A�䂪���̂e�s�`�䗦�̒Ⴓ������ƍl������킯�ł���܂��āA�s�o�o����������s�o�o����̂ǂ��Ő��Y���Ă��s�o�o�̒Ⴂ�ł��K�p�����悤�ɂȂ�܂��̂ŁA����ɂ���č����ɂ��Ȃ���ɂ��Ĉ���s��ɐi�o�ł���悤�ɂȂ�͎̂����ł���܂��āA�����āA���Ɏ��ۂɊC�O���Y�̈ꕔ�������ɖ߂����Ƃ��铮���������Ă���킯�ł���܂��āA���̂悤�ȃ`�����X�����āA�ψ��̌�w�E�̂Ƃ���A���ꂪ�����l�X�̏����̌���ɂȂ���悤�Ɏx�������Ă����܂��B

�@��̓I�ɂ́A�s�o�o�����ʂ��ē��{�����̒�����Ɠ�����̗A�o���g�傷��悤�A�C�O�A�o�����̐V���ȏ��i��T�[�r�X�̊J����̘H�̊g����x�����܂����A�܂��A��قǐ\���グ�܂����悤�ɁA��w�g�債�ē������Ƃ̎��v���S���ÁX�Y�X�̉����̒�����Ƃ̎��v�Ƃ��Ĕg�y����悤�ɍ����̎�����s�̓K�����Ɏ��g�݂܂��B�����āA�܂������ɁA�e��Ƃɂ�������グ�������Ă��������ƁA�����l���Ă���܂��āA��������ƗA�o���L�тĂ������Ƃ��n�����܂߂đS���ÁX�Y�X�œ����l�X�̗��v�ɂȂ���悤�ɓw�͂����Ă��������ƁA�����v���Ă���܂��B

�������I�j�N�@���A������Ƃ̃T�v���C�`�F�[���̘b���J��Ԃ������͒����炠��܂������ǁA���͂����Ȃ�Ȃ��Ǝv����ł���ˁB

�@�Ȃ��Ȃ�A���L�V�R�œ��Y�Ȃ�g���^�Ȃ肪�����Y�̍H��������Ă���܂��B���̎���ɃT�v���C�`�F�[���̒�����Ƃ��������Ă����ĕ��i�Y���Ă���܂��A���̃T�v���C�`�F�[��������܂��ˁB���x�A�s�o�o�ɓ���A���{����A�����ō��Ȃ��Ă��m�`�e�s�`�̊W�Ŋł��[���Ȃ�ł�����ǂ��A���{�ō���đ����Ă��Ń[��������A���Ȃ���ɂ��ē��{�̒�����Ƃ͓��{�Ŏd�����ł��܂���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����������Ă���Ǝv���܂����A�����Ȃ�Ȃ��ł���B���{�ō���ĉ^�������p�����ł��R�X�g���ɂȂ�܂�����A���Y�ɂ���g���^�ɂ���A����Ȋ����ȕ��i�͔����܂����ˁB�ނ���A�����������L�V�R�ɏo�Ă����悤�ȗ͂̂��钆����Ƃ�I������A�������Ĉ��������Ă����ƁA���ꂪ�������������킯�ł���܂��āA����Ȗ��݂����ɊŃ[���Ȃ�āA���{�ō���ă��L�V�R�܂ʼn^��ŕ��i��[�߂܂��Ȃ�āA����ȊÂ����E�ł͂���܂����B����Ȃ��Ƃ͑S�R�����͂���܂���̂ŁA�������������Ȃ����������Ǝv���܂���B

�@������́A�s�o�o�̓A�����J�ɂ���ē��{�̌o�ώ匠���N�Q�����Ƃ����b���O�c�@�̋c�_�ł�����܂�������ǂ��A��̂������̂��邱�Ƃ��A���{�͓Ǝ��̔��f�ł��A�A�����J������v�����Ă��Ă����������̔��f�ł���Ă����Ƃ������Ƃ������Ƃ������Ȃ����Ă��܂�������ǂ��A�{���ɂ����Ȃ̂��Ƃ������Ƃł������܂��B

�@���j�I�ɁA�A�����J�����{�Ɏs��J���v�������Ă����͓̂��ɔ_�Y���ƕی��ł���܂����B�X�����c���̂Ƃ����A���̎Q�c�@�ł͑�c�_�ɂȂ�܂�����ˁB�����A�����ⓖ���̒|��������b�ɂ��̃A�����J�̗v���ɉ�����ׂ�����Ȃ��Ǝ����������A�K�����������̂́A���₢��A��傳��A�A�����J�̗v�]�ɉ����Ă���킯����Ȃ��A����I�ɔ��f���Ă���Ă��Ă���ƁA�₦�����������ӂ��ɂ�����������ǂ��A���ۂɂ͂ǂ��Ȃ��Ă������Ƃ������Ƃł���܂��B

�@���ꂩ��\�N�����܂����B���S���̗X�Ǔǂ̑����ŁA�A�����J�̕ی���Ђ`�Ђ̂���ی����̔�����Ă���܂��B�`�ЂƂ����̂̓A�t���b�N�ł������܂��āA������`�Ђƌ�����ł�����ǂ��B

�@���{�X���͍�����b���M������ł���܂��āA���{���ǂ̎�������ЁA���{�̉�Ђł��B���ԉ�Ђ�������A�ǂ��̕ی���ЂƉ���낤�Ƃ���͎��R�ł�����ǂ��A���{�̉�Ђ�����̊O���̏��i��S�X�ǂŔ̔�����A���̌��I�l�b�g���[�N���ꖯ�Ԋ�ƁA�������O���ɓƐ�I�Ɏg�킹��Ƃ����̂́A����ُ͈펖�Ԃ���Ȃ����Ǝv����ł�����ǁA�������Z�S����b�A�������ł����B

��������b�i�������Y�N�j�@�܂���{�I�ɁA���Z������܂߂܂��āA����͓��{�o�ϑS�̂Ƃ��Č��S�ɔ��W���Ă������߂ɂ́A�����Ƃ��O���Ƃ������̂ɊW�Ȃ�����͓K���ȋ����Ƃ����͍̂s���āA�����鍑���ւ̃T�[�r�X�����サ�Ă����Ƃ������Ƃ��ɂ߂ďd�v�ȂƎv���Ă���܂��B

���̃A�t���b�N�̘b���o�܂����̂ł����A����͗l�X�Ȍo�܂��������Ƃ����̂͂����䑶���̂Ƃ���ł��̂ŁA���̂Ƃ��͎���������b���Ă��܂����̂ŁA���Ȃ肱��g���Ă��܂������A���̑O�͐�����̂Ƃ��ɂ���n�܂��Ă��܂�����悭�m��Ȃ��킯���Ⴀ��܂��A���̑�O����Ƃ����̂́A����ی����܂݂܂��Љ�ۏ�W�S�̂̕ی��̂��Ƃ��O����Ƃ�����ł����A���Ȃ��Ƃ������\�O�N�ɁA�������Z�Z��N�ł�����A����̂Ƃ��Ɋ��S�Ɏ��R������āA���\�ܔN�ȏソ���Ă���Ƃ����o�߂ɂȂ�܂��B

�@�����������ŁA����͑�O����Ƃ������̂̃V�F�A�Ƃ��������̂����Ă݂�ƁA������A���Ƃ������P�i�́A�P�i�̂���ی����������܂��ƁA����͂��������Ƃ���A�A�t���b�N�Ƃ�����Ђ̃V�F�A���Z�����ł��B������������Ƃ��炢�ł����悤�Ɍ������ł����A���ꂪ��ۏ�A�����邪��ی����܂߂܂�������S�̂́A��O����S�̂ł́A�����̂�����ی���ЁA���{�̎����Ă���܂������̕ی���Ђ̃V�F�A�͎��ɘZ�Z������܂����A�����̒��őS�̂����܂��ƁA�Љ�ی��S�̂Ƃ������̂͂���ی��̒P�i�̏\�l�{�̃}�[�P�b�g�Ƃ������ƂɂȂ�܂��̂ŁA���̈Ӗ����炢���܂��ƁA��X�A���낢��Ȍ���������Ǝv���܂����A����͋��Z�@�ւƂ������̂�����Ȃ�̓w�͂��d�˂Ă����Ă������ʁA���ǂ������̂悤�Ȑ������オ���Ă��Ă���Ǝv���Ă���܂��̂ŁA������ɂ��Ă��A��X�Ƃ��ẮA�K���ȋ����Ƃ������̂�������ƍ���Ƃ��s���Ă����Ƃ������Ƃ����Ă����Ȃ��ƁA�_��҂̕ی�Ƃ������̂ƁA���ꂩ�痘���A�֗��Ƃ����b�ɂȂ�܂��ƁA����͉�X�Ƃ��ẮA�K���ȍs���Ƃ������̗̂���ɗ����܂��ƁA�K���ȍs����������ƂȂ���Ă������߂ɂ�����Ƃ����������Ȃ���Ă����Ƃ����̂͋ɂ߂đ厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���Ă���܂��B

�������I�j�N�@���ꂾ���ł��傫�Ȗ��Ȃ̂ł܂����߂ĂƎv���܂�����ǁA�\���グ�������Ƃ́A���X�A���X�A�����J�̓��{�ɑ��鎑�{���R���v�����������킯�ł��ˁB�f�ՁE�ʏ����C���������킯�ł��B���̂Ƃ��ɁA�A�����J�̕ی��ƊE�������v�]�����Ƃ��ɁA��O����Ȃ��肠�����J�����Ă������Ƃ������Ƃ���n�܂��Ă���ƁB���̌�͂��������I�ɃA�t���b�N���V�F�A���߂�ƁB����̂Ȃ��悤�Ɍ����Ă����܂��ƁA�ʂɃA�t���b�N�̕ی��������Ƃ��Ȃ�Ƃ������Ă���킯�ł͂���܂���B���������b�ɂȂ�܂����̂ŁA�����������ƂŌ����Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�]��ɂ��ُ�ȁA�ُ�ȗD�����Ƃ������Ƃ�\���グ�Ă���킯�ł���܂��B

�@���̗���͂����ł�����ǂ��A������A�����������Ԃ̊W�ň�����\���グ������ł�����ǂ��A��Z��Z�N���݁A���ǂł���Ă��܂�����ǁA���̔w�i�ɂ͎��͂��̂s�o�o������܂��A�s�o�o�̂��Ƃ�����܂��B

�@��Z��Z�N�A���{���s�o�o�ɎQ���������Ɗ肢�o���Ƃ��ɃA�����J�̒ʏ���\���A�t�r�s�q�̃J�[�N��\���A�s�o�o�ɎQ�������Ă���������Ƃ��ăA�����J�����̗A�������P�p�Ƃ��̂���ۂ̂���ی����A����ۂɂ���ی�����点��ȂƂ������Ƃ��̑O���O����b�ɗv�������킯�ł��ˁB���͓����A����ې����͓��{�����ƃ^�C�A�b�v���Ĉ�Õی��ɏo�悤�ƁA�i�o���悤�ƍl���Ă�����ł����A������X�g�b�v�����邱�Ƃ��s�o�o�Q���̏�������Ƃ������Ƃ�O����b�ɓ˂��t�����킯�ł���܂��B�ŁA���̂Ƃ���ɂȂ��āA����ې����Ƃ��Ă͈����Ȃ��Ȃ��āA�ނ�������ꏏ�Ƀ^�C�A�b�v����Ƃ����ӂ��ɂ�����ꂽ�Ƃ������Ƃł���܂��B���Ȃ݂ɁA�A�t���b�N�̐����͂͊i�i�ɋ������̂�����܂��āA�A�t���b�N�̓��{��\��̃`���[���Y�E���C�N����́A���̓A�����J�́A�t�r�s�q�̌����{��������ł���܂��A�ł������܂��B

�@������A���낢�댾���Ă��A���̂���ی������Ă݂Ă��A�����J�̗v��������������A����͂������Ō�͌o�c���f�����ƂȂ��ł��傤���ǁA�A�����J�̋����v���̉��ɂ����������f�����Ă��Ă����������ʂɂȂ��Ă���ƁA�ُ�Ȏ��ԂɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł������܂��B

�@������́A�s�o�o�ɂ����邱�̃A�����J�̗v���������d�g�݂ɂ��Ď��グ�����Ǝv����ł�����ǂ��A�����͂h�r�c�r�����Ȃ�c�_�ɂȂ�܂����B����́A�O���̓����ƂȂǂ����{�̐��x�Ɉًc��\�����Ăđ��Q���������߂�Ƃ������Ƃł��ˁB���A�H�̈��S�A�n��U���ȂǁA���{���K�v�ƍl���čs���Ă���K�����ς����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������O���L�����Ă���킯�ł������܂��B

�@���̖��A�܂��䂪�}�����̈ψ���Ŏ��グ�Ă��������Ǝv���܂�����ǁA�����́A�P�ɊO���̓����Ƃ����{���{��i����A�ًc�\���Ă�����Ƃ����`���āA�����āA�ނ�����{���ϋɓI�ɃA�����J�̓����Ƃ���̈ӌ������߂āA����Ɋ�Â��Đ��{����K���ɘa�𐄐i����Ƃ����d�g�݂�����̂s�o�o����ƃT�C�h���^�[�ɑg�ݍ��܂�Ă���Ƃ����_�����グ�����Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�@���������A���{���s�o�o�ɎQ����������Ƃ��āA��قǂ̂��Ƃ�����܂������A������A�A�����J����ԋ��c�����߂��āA�A�����J���S�������Ă��鎖���ɂ��Ă��낢��b�����ꂽ�A�v����˂��t����ꂽ�A����I�ȕЖ��I�Ȍ��������킯�ł�����ǂ��A�����������Ō��킳�ꂽ����Ă̓�\�́A�K���̐������Ƃ�������������܂�����ǂ��A���̎l���ɒ����y�ь������̎葱���͎d�g�݂Ƃ������͂�����܂��B��玵�S�l�y�[�W�̂Ƃ���ɂ���܂��B

�@�����Ă��邱�Ƃ͔��ɕ��G�Ȍ������������Ă����ł����A�v����ɉ��������Ă��邩�Ƃ����܂��ƁA���{�͊O���l�����Ƃ̈ӌ����A���������@�ւ�ݗ����ċK���̌�������i�߂�A���̒����@�ւ͋K���̌������A���P�ɂ��Ċ���������Ƃ������Ƃ�������Ă���܂��B����ē�\�͎l���ɏ�����Ă���܂��B�O�������ƁA����͂������R�A�����J�ł�����ǂ��A�A�����J�̈ӌ������{�̐���Ɋ֗^����d�g�݂�������Ă���킯�ł���܂��B

�@�ݓc�O����b�Ɏf���܂����ǁA�����ɏ�����Ă��钲���@�ւƂ͋�̓I�ɂǂ����S�����ƂɂȂ�܂����B

�����{�Q�l�l�i�F�J�a�v�N�j�@�K���̐������̃`���v�^�[�ɂ����ŋK�肳��Ă���܂��@�ւƂ����܂��̂́A�K���𐧒肷��ۂ̐��{�����̒��������s�����߂Ƃ����ӂ��ɏ�����Ă���܂��̂ŁA�䂪���́A�����_�ɂ����Đ��{���ŋK�����s���ۂɂ͊e�ȊԂ̒����̎d�g�݂������ł��オ���Ă���܂��̂ŁA�V�����@�ւ�ݗ����邱�Ƃ͓��ʕs�v�ł͂Ȃ����Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���܂��B

�������I�j�N�@�s�v�A�v��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A������@�ւ��g���Ƃ������Ƃł����B

�����{�Q�l�l�i�F�J�a�v�N�j�@�������s�����߂̋@�ւ��K�v�ł���ΐݗ�����Ƃ������Ƃł��̂ŁA�����_�Ŏ��ǂ��A���{�����ŋK����V���ɍ��肵�悤�Ƃ���ۂ́A�ʏ�A�e�Ȓ������s���Ă���@���Ȃ������߂����肢�����܂��̂ŁA�����̋@�\�͏\���䂪���̐��{���łł��オ���Ă���Ƃ����ӂ��ɍl���Ă���܂��B

�������I�j�N�@�O����b�͂���ł����A���m����Ă���܂��A���̓_�ɂ��āB������Ǝ������������Ă���͓̂������Ƃ���J��Ԃ��̂ŁB

��������b�i�ݓc���Y�N�j�@�K�����v�ɂ��ẮA������A�䂪�����{�̒��Ŋe�Ȓ��̒�������d�g�݂�����A���̎d�g�݂ɏ]���čs���Ă��܂��B��������߂�Ƃ�����������A�������������Ƃ͑S���l���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���ƍl���܂��B

�������I�j�N�@���������z�肢�����܂����B����̓T�C�h���^�[�ł��ˁB

�����ɏ�����Ă���̂́A�v����ɁA�������������@�ւƂ����̂͋K�����v��c�����Ƃ������Ƃ�������Ă���킯�ł��ˁB�O���̓����ƁA�܂�A�����J�̓����ƁA���Q�W�҂���ӌ��A�����߂āA���̈ӌ��A�͎����\���Ɋւ���e�Ȓ������������Č������āA�\�ȏꍇ�ɂ͍s������邽�߂ɒ���I�ɋK�����v��c�ɕt������A���{�����{�͋K�����v��c�̒ɏ]���ĕK�v�ȑ[�u���Ƃ�ƁB

�@�ł�����A����킴�킴�T�C�h���^�[�ɏ�����Ă���킯�ł��̂ŁA���̒����@�ւ͒N�����Ă��K�����v��c���Ǝv���킯�ł����A�Ⴄ��ł����B

��������b�i�ݓc���Y�N�j�@�䂪���̐��x�ł����A�s���@�ւ��s������̕]���Ɋւ���@���Ɋ�Â��āA�e�{�Ȃɂ����ċK���̐V�ݖ��͉��p�ɍۂ���K���̎��O�]���Ƃ��̌��ʂ̌��\�A�����Ė@�ߓ�������ۂ̏Ȓ��Ԃł̖@�ߋ��c�����s���Ă��܂��B����ɁA���̋K���݂̍���̉��v���R�c������t������b�̎���@�ւƂ��ċK�����v���i��c������A���ꂪ�䂪���̐��x�ł���܂��B

�������I�j�N�@�ł�����A���A���O���A�K�����v����Ȃ��A�K�����v���i��c�ɂȂ�܂�������ǁA�������S���Ƃ������Ƃł���܂��B

�@�K�����v��c�{���̒S���҂ɕ�������ł����ǁA���܂ł��������A�����J�A�O�������Ƃ̈ӌ����W�ĕ����āA�������{�����{�̐���ɔ��f���Ă��炤���߂ɋK�����v���i��c�A�O���ƋK�����v��c�Ƃ��Ē����Ă����̂��ƌ����܂�����A���������d�g�݂͂���܂���ł����Ƃ������Ƃł���܂��̂ŁA�s�o�o�����������ɁA���̃A�����J�̗��Q�W�҂����{�̐���ɁA���{�̐���ɒ��ڊ֗^������d�g�݂������Ă���킯�ł���܂��B

�@����Ȃ��Ƃ͂����O�㖢������Ȃ����ƁB��̍��̐��{�ɁA�O���̃r�W�l�X�}�����o�Ă��āA�������̍��͂������Ȃ����ƁB�����������Ƃ��s��ꂽ��A�h�r�c�r�ň�X�i���Ȃ��Ă��A�������̂܂ܓ��{�̋K���ɘa����炳���Ƃ������ƂƁA�s�o�o�̋���Ă��ǂ����낤�ƁA������Ă��ꂩ��ǂ�ǂ�ǂ�ǂ�A�����J�̑����Њ�ƁA�����Ƃ̗v�]�Ɋ�Â��Č���Ȃ��K���ɘa���L�����Ă����Ƃ������ƂɂȂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@����́A��牽�ł��܂��Ɍo�ώ匠���N�Q����邱�Ƃɓ������Ȃ����Ǝv���܂����A�厖�Ȗ��ł��̂ŁA�������ԂȂ��̂ŁA�����Ɉꌾ�����Ă��炢�܂��B

�����t������b�i���{�W�O�N�j�@����́A�W�҂̈ӌ��͕����܂����A����f������Ƃ������Ƃ͋`���ł͂Ȃ��킯�ł���܂�����A����͕��������A�����������ƂɂȂ�킯�ł���܂����A�����킯�ł���܂����A��X�����f���A���ꂪ�A���̈ӌ����A��������Δ��f����킯�ł���܂����A���̈ӌ�����X�̎d�g�݂ɍ���Ȃ���A���R����͕��������ɂȂ�킯�ł���܂��B

�������I�j�N�@���́A��������������Ǝv����ł��B����̍��̓���̓����Ƃ̓���̑����Њ�Ƃ̃r�W�l�X�̐l�����̈ӌ����킴�킴�����āA����𐭕{�̐���ɔ��f���܂��Ƃ����d�g�݂������Ă��邱�Ƃ����������Ɛ\���グ�Ă���̂ł����āA�����Ăǂ����邩������܂���Ȃ��ł��A����B�����Ə����Ă���܂��A�ɉ����ĕK�v�ȑ[�u���Ƃ�܂ŏ����Ă��邶��Ȃ��ł����B�ł�����A���������Ȃ�܂��ƁA���������o�ώ匠���̂��̂������S���������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ����ӂ��Ɍ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�@��́A���̋K�����v���i��c���̂��̂�����������ł��ˁA���X�B�s�ꌴ����`�Ƃ��������~���{��`�Ƃ����܂����A���܂ł��O���[�o����ƌ����ɉ��ًK���̃��[�����ɘa���悤�Ƃ�����A�A�����J�����߂Ă��������f�Â̋K�����O���Ă������Ƃ�����A����ɂ͍���A�_�Ɖ��v�܂ŁA���삳�炠��܂�������ǂ��A�����t�����܂����������Ă�Ƃ����ӂ��ȁA���X����������ł���A���̋K�����v���i��c�B���̂������ȂƂ���ɃA�����J�����x�ꏏ�ɂ��킯�ł���B�ꏏ�ɎQ�����čی��̂Ȃ��K���ɘa�������őł��o���Ă����A���ꂪ���{�̐���ɔ��f����Ă����Ƃ������Ƃł���܂��̂ŁA�������̎d�g�݂�F�߂�A�h�r�c�r�ǂ��납�A�{���ɂӂ���A�O���A�A�����J�̗v�]�����{�̐���ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��̂ŁA���̓_�͖{���ɉЍ����c�����ƂɂȂ�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B�����������{�������Ă��炢�����ȂƁA���{��������C�����������Ă��炢�����ȂƂ����ӂ��Ɏv���܂��B

�@�ȏ�\���グ�āA������I���܂��B