| |||||

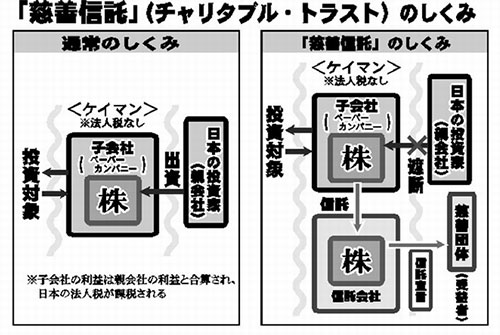

≪議事録≫ ○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。 ○内閣総理大臣(安倍晋三君) 多くの方々、例えばサラリーマンの方々の場合は、給料は天引きでございますからまさに透明の中できっちりと税金を払っておられるわけであります。その中で、一部の人々が租税回避を行っているということが事実であるとすれば、課税の公平性を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題であると考えています。 ○大門実紀史君 その国際協調は後でまた質問したいと思いますが。 OECDは日本が主導してきたところありますから、頑張ってはいるんですけれど、対策としては遅々としてなかなか進まないので、課税逃れが横行しているということでありますので、先ほどありましたけれど、サミットも含めて、日本がリードする責任は大変重いと思いますので、その辺は本当に頑張っていただきたいというふうに思います。 ○国務大臣(麻生太郎君) 今御指摘がありましたとおり、ケイマン諸島への投資額、これは日銀の国際収支統計によって、二〇一四年度末で直接投資残高二兆三千六百三十七億、証券投資残高六十三兆二千九百四十六億円であると承知をいたしております。 ○大門実紀史君 全て課税されているわけではないですよね、数字からいってもですね。 ○国務大臣(麻生太郎君) これを分かりやすく説明していただくのを大蔵省じゃなくて共産党から説明していただいて、本当に分かりやすく、大蔵省にしゃべらせると、財務省にしゃべらすともう更に分からなくなる方が多いんで、我々の頭では付いていかないところがいっぱいあるんですけれども、物すごく分かりやすく説明しておられたので、こういうのは、簡単な話を難しくしゃべるならうまい人が多いんですけれども、難しい話を簡単にしゃべるというのはなかなか頭の要る作業なんで、改めて大門先生って頭がいい人なんだなと感心し、さっきから聞いていました。 ○大門実紀史君 総理はこれからサミットの場でこういう議論もあるのかと思いますけれども、OECDはずっと租税委員会に日本の財務省から人を出してずっとリードしてきたことは確かなんですね。そのときにやっぱりなかなか、日本の財界も反対しているというのがありますけれども、なかなか前に進まないで、対策が進まないできたんですけれども、今回このパナマ文書に関連してやっぱり出てくる議論というのは、OECDの中でもそうなんですけれども、そもそもタックスヘイブンって何なんだと。企業の行動は自由で合法的ならどこで何やってもいい。そういうことをやっているから、税の引下げ競争なり、各国の財政を圧迫して空洞化を招いて貧困が広がってと大きな捉え方で今こうなってきて、そもそも稼いだところでちゃんと税金納めるのが当たり前だという、当たり前の原則をOECDは打ち出す、柱の中心に打ち出すようになったんですね。 ○内閣総理大臣(安倍晋三君) これはまさに大門先生がおっしゃったとおりだと、このように思います。やはり正直者がばかを見ない社会であって、初めてみんなが一生懸命頑張って仕事をしていこうということになるんだろうと、このように思います。 ○大門実紀史君 そういうふうに頑張ってもらいたいと思うんですけれども、今の日本の税制がざるになっているという一つの典型なんですけど、ケイマンのペーパーカンパニーにきちんと課税すれば、はっきり何兆円出てくるという数字はマクロでしかないんですけれども、少なくとも、消費税の増税しようということは必要なくなるぐらいの規模の税収は入ってくると私は思うんですね。 ○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほどの御指摘は全く同意をしたわけでございますが、今の御指摘は少し意見を異にするところでございます。 ○大門実紀史君 よく消費税は社会保障のためという議論が先ほどもありましたけれど、消費税幾ら増税しても社会保障は良くならなかったというのが国民の実感ですよね。 |

|||||

| 戻る▲ |