| <赤旗記事> |

|

2015年8月6日記事

戦争法案の必要論崩れる 外相“中国を脅威とみなさず”

参院特別委 大門議員が質問

|

質問する大門みきし議員=5日、参院安保特委

|

岸田文雄外相は5日の参院安保法制特別委員会で、日本共産党の大門みきし議員が「中国脅威」論に根拠がないことを事実に基づいて指摘したのに対して、「日本政府は中国を脅威とみなしてはいない」と明言しました。戦争法案を押し通すために政府・与党が盛んに宣伝している「脅威」論が成り立たないことを、政府自身が認めた形です。 (関連記事)

大門氏は、南シナ海や尖閣諸島問題での中国の一方的行動に対し日本共産党が批判的立場を表明してきたことにふれるとともに、デニス・ブレア元米太平洋軍司令官が南シナ海を「軍事対立のない地域」と冷静な見方をしていることを紹介しました。

中谷元・防衛相は同元司令官の発言を「承知している」とする一方で、中国の行動がアジア太平洋地域で緊張を高めているとする最近の米戦略文書などをあげました。これに対し、大門氏は「与党は中国を『脅威』というが、防衛省はどうなのか」とただしました。中谷氏は「中国を含めて特定の国を脅威とみなし、軍事的に対抗していく発想にはない」と述べざるを得ませんでした。

さらに大門氏は、経済の相互依存度を測る指標である国際収支の比較をもとに、貿易総額では日米間より日中間が大きいことを指摘。日中関係は今後も経済依存を深める傾向にあり、「将来の利害が一致する国同士が戦争するのは、世界の常識からも考えられない」と主張しました。

宮沢洋一経済産業相は「(中国との)経済の結びつきが将来さらに強くなることを考えると、大事な市場という位置づけは変わらない」と、日中関係を重視する立場を示しました。

大門氏は、南シナ海問題でも東南アジア諸国と中国との間で「南シナ海行動規範」(COC)締結に向けた平和解決の流れがあることにふれ、「いま重要なのは外交解決に徹する姿勢だ」と強調しました。

|

| <赤旗記事> |

|

2015年8月6日記事

中国「脅威」論に根拠なし

参院安保特 大門議員の質問

|

質問する大門みきし議員=5日、参院安保特委 |

「国と国との問題は、事実に基づき冷静に判断すべきだ。政治家が意図的に国民をあおることがあってはならない」―。日本共産党の大門みきし議員は5日の参院安保法制特別委員会で、自民党議員が「戦争法案」を通そうとしてあおりたてている「中国脅威」論の根拠のなさを、米政府・軍関係者の発言などを示して解き明かしていきました。

大門氏は、米太平洋軍のブレア元司令官が4月、南シナ海で「紛争が起きつつある現実的危険性はみられない」と語るなど、安倍政権とは全く違った認識を示していることを紹介しました。(別項1)

大変重要な市場

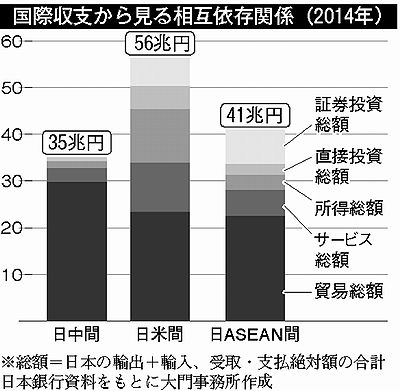

また、大門氏は「国のことは軍事面だけでなく、経済、文化をトータルにとらえて今起きている問題をみないといけない」と指摘し、日中間の経済相互依存度の深さをあらわす資料を示しました。(グラフ)

宮沢洋一経済産業相は、日本企業4万社以上が中国に進出し、輸出先としては米国に次ぐ2位、輸入元では1位で貿易総額も米国を超え1位であることをあげ、「大変重要な市場と認識している」と語りました。

たしかに日中間には領土をめぐる問題があり、中国の南シナ海における一方的で強硬な行動は問題であることは間違いありません。しかし東南アジアの国々は、話し合いで解決する道を模索し、アメリカも平和的に解決しようと努力しています。(別項2)

前向き姿勢示す

大門氏は、日本と中国は1972年の国交回復以来、紛争は「平和的手段に解決(する)」ことを繰り返し確認し、2008年の「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明でも「互いに脅威とならない」「共に努力して、東シナ海を平和・協力・友好の海とする」と確認していることを示しました。

これに対し岸田文雄外相は「中国を脅威とみていない」と発言。法的拘束力がある南シナ海行動規範(COC)について、4日から開幕したASEAN(東南アジア諸国連合)外相会議で「早期妥結に向けて発言していきたい」と前向きな姿勢を示しました。

一方、防衛省は対話どころか中国軍にどう対応するのか「戦争シミュレーション」を行っている事実を、大門氏は同省の内部資料を示して批判。「今こそ外交的な解決手段をとることが一番大事だ」と主張しました。

| 1 デニス・ブレア米太平洋軍元司令官の発言(4月14日、外国特派員協会)

(台湾や尖閣諸島問題について)中国が軍事力で彼らの野望を実現する可能性はきわめて少ない。軍事作戦の実施はきわめて大きなリスクを負うことを中国は知っている。

(南シナ海について)現実に、軍事対立のない地域だといえる。対立は、統治権をめぐる紛争であり、海域全体についての規制、油井掘削船の配備などであり、軍事対立よりもはるかに低い水準。どの国も、軍事対立へのエスカレートを望んでいない。

2 ダニエル・ラッセル米国務次官補の発言(7月21日、「第5回南シナ海会議」)

われわれは、中国の国家主席や首相と、オバマ大統領との20回以上におよぶ会談、また「戦略・経済対話」や他の協議を通じて理解をすすめてきた。両国関係に基礎を据えたのであり、それは緊張あるいは危機にさえも耐えることのできるものだ。 |

|

≪議事録≫

○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。

安倍内閣は、今までの自民党政権が取ってきた憲法上の立場、すなわち集団的自衛権の行使はできないということをできるというふうに百八十度逆転させたわけであります。その唯一の根拠が、今日も何度も出ておりますけれども、日本を取り巻く安全保障環境の根本的変化ということでありまして、そして、この安全保障環境の根本的変化の具体例として、日本の近隣、特に中国の脅威が盛んに宣伝されております。この間、もうこの数日、この委員会でも、与党の質問はもうそればっかりですよね。ほかに言うことないのかと思うぐらい、もうそのことのみに終始されていると。

確かに、中国と日本の間、あるいは中国と東南アジアの国々との間には、領土領海問題があります。現在開催されておりますASEANの会議でも、中国の南シナ海での一方的な行動に各国から懸念が示されておりますし、我が党は、この中国の南シナ海での一方的な行動に対して批判的な立場を表明してまいりましたし、尖閣なんかは、もう我が党が先駆的に日本の領土であるということを歴史的に解明して、その上で、何といいますか、挑発的な行動に対しても直接中国政府に批判すると、見解を伝えるということまでやってまいりました。ですから、批判すべきときははっきり批判して、きちっと道理に基づいて交渉して態度を改めてもらうということは大変重要だと思っております。

ただ、こうした問題が、だからといって、安保法制、戦争法案、だからといって、集団的自衛権、そういう話なのか、騒ぎ立てる話なのかと。むしろ、そういうふうに対応しますと最も危険な軍事対軍事の対応になってしまう、エスカレートしてしまうと、その危険性が一番あるのではないかということを危惧しているわけであります。

この間、この委員会で、特にテレビ放映のときに、自民党とかこの法案賛成会派の議員が、あたかも日本と中国が戦争前夜であるかのような質問をされております。

例えばある自民党議員はですね、ある自民党議員というのは佐藤さんなんですけれども、こういう発言をされました。今中国が、南シナ海の埋立てを含めてそこを聖域化して、潜水艦からミサイルを発射する動きも出てきている、そういう動きがある中で、我々は南西諸島を含めた国民の命を守っていかなければならないと。本当に今南シナ海で中国が日本を含む周辺国に潜水艦からミサイルを発射する動きがあったら、これは大変なことでございまして、今やっているASEAN会議、ぶっ飛びますよね。

これはもう冷静に事実関係だけ確認したいんですけれども、アメリカ国防省の中国に関する年次報告があります。これはかなり中国のことを分析しておりますけれども、それによりますと、発射する動きも何も、まず南シナ海、海南島なんですけれども、弾道ミサイル搭載の原子力潜水艦、SSBNは二〇一五年中に配備する可能性があると言っているだけで、ましてや運用開始は確認されていないんではないでしょうか。大臣、事実関係だけ教えてください。

○国務大臣(中谷元君) 中国の潜水艦の発射弾道ミサイル、SLBMにつきましては、現在開発が進む射程約八千キロメートルと見られているJL2を搭載するためのジン級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦、SSBNの配備が進んでいると見られておりまして、JL2が実用化に至れば、中国の戦略、核戦力、これは大幅に向上するものと考えられます。

御指摘のアメリカの国防省が発表した中国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告におきましては、JL2搭載のジン級SSBNが二〇一五年に核抑止パトロールを実施する見込みである旨の記載があると承知をいたしております。

○大門実紀史君 ですから、運用開始されてもいないときに発射する動きなどあり得ないわけでございます。こういうことがテレビで簡単に流されていると、国民の皆さん、不安に思いますよね。この前なんか、びっくりしたんですけれども、賛成会派のある議員なんかは、日本が巡航ミサイルのトマホークを持てと。そんな、憲法を知らないのか、荒唐無稽なことまでテレビで流されると。その中で国民の皆さんは、まだ賛成の方が少しいらっしゃいますけれども、二割、三割いらっしゃいますけれども、そういうことに不安を抱いてこの法案必要かと。そういうためにする話といいますか、事実に基づかない話を、ましてや与党がテレビの前でおっしゃるべきではないということをはっきりと申し上げておきたいと思います。

冒頭申し上げたように、中国の一方的な行動は問題であります。強硬的な姿勢は問題だと、それは私たちも思っておりますけれども、国と国との関係というのは、やはり事実に基づいて冷静に慎重に判断する必要があると。ましてや政治家が意図的に国民をあおるようなことは決してあってはならないと、それが歴史の教訓だと申し上げておきたいと思います。

一方、アメリカの、資料をお配りいたしましたけれども、元太平洋軍司令官は、この南シナ海を含むアジア地域に軍事的対立、危険性はないということで、政府・与党とは全然違うことをおっしゃっております。デニス・ブレアさんという元アメリカ太平洋軍司令官が外国特派員協会での講演された資料でございます。

結局、何をおっしゃっているかというと、この地域での軍事紛争の可能性はないと。私は決してそうは思わないと、アイ・ドント・シンク・ソー、アイ・ドント・シンク・ソー、二回も言われていますね。その根拠として、ほとんど領土問題というのは島だと。この島を軍事的に占拠して支配するというのはもう大規模な軍事作戦が必要で、大体そんなことを中国がやる可能性はベリー・ベリー・スモールと。ですから、ここの地域の話は、軍事的対立じゃなくて統治権の及ぶ区域をめぐる紛争であり、軍事対立よりもはるかに、はるかに低い水準の問題だと。中国であれ他の国であれ、どの国も軍事対立へのエスカレートを望んでいない、だから、この地域で紛争が起きつつあるという現実的危険性はないということをおっしゃっておられるわけであります。大事なことはということで、東アジアの将来は、中国、日本、米国という三つの主要国全て必要とされている経済的変化の結果によって決定されるだろうと。

私は大変客観的なことを言われていると思いますけれども、中谷防衛大臣、このデニス・ブレアさんの見解についていかがお考えですか。

○国務大臣(中谷元君) その発言等は承知しておりますが、一方で、米国の各種の戦略文書においてアジア太平洋地域における緊張の拡大、また安全保障上の懸念事項、こういうものも認識をされておりまして、特に本年二月に発表された米国家安全保障戦略におきましては、東シナ海、南シナ海における緊張は深刻化のリスクとなる様相を呈している、先月発表された米国家軍事戦略におきましては、中国の行動によりアジア太平洋地域における緊張が増している旨が記述をされております。

また、米国政府及び軍の高官の発言におきましても、例えばシアー国防次官補、これが、中国の行動の範囲や性質は地域の安全保障を破壊する可能性がある旨、次期統合参謀本部長に指名されているダンフォード海軍海兵隊司令官が、中国を安全保障上の懸念分野と見るべきである旨発言されるなど、各種戦略文書において示される認識と同様の認識が示されておりまして、非常に東シナ海、南シナ海における攻撃的な姿勢を始め、中国の行動がもたらしている地域の緊張の拡大、不安定化に対する懸念、これは現在の米国政府内においても広く共有をされているものと認識をいたしております。

○大門実紀史君 私申し上げているのは、それは承知しております。それは、軍事的対立に発展するかどうかという見方をこのブレアさんはしておられて、そういうマターではないと。

アメリカの政府高官というのは、民間人になってから結構生のいろんなことを言う傾向があるんですね。逆に言うと、政府の代わりにコメントする、アーミテージさんもそうですけれども、そういうことがありますので、両面を見る必要がありますし、いずれにせよ、軍事的対決に今にも発展するようなこの委員会での議論、これは全然違うということであります。

今日ちょっと気になったんですけれども、午前中のやり取りの中で、中谷防衛大臣は、与党は中国の脅威という言い方をするんですけれども、決して脅威という言葉は使われないで、懸念、懸念というふうにおっしゃっています。

防衛省の今のこの捉え方は、中国の諸問題は脅威でなくて懸念という捉え方でよろしいんでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) 我が国の防衛政策は、中国を含めて特定の国を脅威とみなし、またこれに軍事的に対抗していくという発想には立っておりません。

ただ、中国の最近の国防費の増加、また軍事的な活動の拡大、東シナ海、南シナ海を始めとする海空域における活動を急速に拡大、活発化させているということについては十分関心を持って見ているということでございます。

○大門実紀史君 私たちも決して、中国の軍事費の急拡大についていかがなものかと思っておりますし、スクランブルにしろ海洋進出に前のめりなことにしろ、懸念を抱いてはおります。それがあおるような脅威なのか、それとも懸念なのかですね。懸念は払拭できます。脅威は払拭できません、脅威というものはですね。だから、どういう立場で捉えるかということが大変重要ではないかと思っておりますし、いずれにせよ、国と国のことはもっとトータルに、軍事面だけではなくて、外交面だけではなくて、経済、文化、トータルに捉えて、その中で今起きている問題を見ないと、尖閣だけ見て、南シナ海だけを見て全てを判断する、中国を判断する、これは大変な間違いを起こすのではないかと思います。

そういう点で、もう少し落ち着いた中国に関しての議論をしたいと思いますので、今日はわざわざ経済産業大臣にお越しいただきました。

私は、ふだん経済のことをやっておりますから、いろんなことを見ておりますけれども、この委員会の方々はもう軍事のことばっかりの方が多いのでお聞きしたいんですけれども、やっぱり日中の経済関係の深さですね。昨日、実は財政金融委員会で財務大臣麻生さんと日中経済問題を話し合いまして、もう重要さも発展方向も一致をするわけです。

宮沢大臣に改めてといいますか、経産相としての、日中経済をどう捉えて、今後の発展方向をどうお考えになっているか、お聞かせいただきたいというふうに思います。

○国務大臣(宮沢洋一君) 委員御指摘のとおり、中国につきましては、現在四万社を超える我が国企業が進出をしております。また、貿易面におきましても、輸出先といたしましては米国に次いで二番目、輸入元、輸入先といたしましては一位ということでありまして、貿易総額におきましても米国をはるかに抜いて一位ということで、大変重要な市場と認識をしております。

昨年の十一月及び本年四月に安倍総理が習近平国家主席と首脳会談を実施されました。私自身も昨年十一月に北京におきまして高虎城商務部長らと会談をいたしまして、双方向の貿易投資の拡大や様々なチャンネルの交流、協力の強化で一致したところでありまして、その方向で進めてまいりたいと考えております。

○大門実紀史君 ありがとうございます。

お手元に資料を作りましたけれども、このグラフは日中、日米、日本とASEANの経済的な依存度のボリュームの大きさを示すものでありまして、貿易で言えば輸出と輸入の両方の合計です。投資もそうです、両方の合計で、受取、支払、両方の合計です。差引きしてしまいますと、大きさが、ボリュームが分からないので、よく国際収支の統計で使われるものであります。

これの最新版を作ってみましたけれども、貿易ではもう既に日米間よりも日中間の方が増えております。これから、今、金融の問題で日中間でやっていますけれども、そういうものが改善していけば、当然、証券投資、あるいはASEANとのいろんな問題ありますけれども、解決していけば、直接投資も日中間でもっと増えてくるであろうというふうに思います。ちなみにASEAN十か国よりも日中の方がこれだけ大きいわけですけれども、このASEANとの直接投資というのは、実はASEANから輸出する相手が中国ということがありまして、非常に密接な関係にあるわけであります。

さらに、これからどうなるかというところは、もう大体皆さん御存じだと思いますけれども、中国が生産から消費マーケットに変わると日本の最大のマーケットになってくると。中国自身も依存度を強めていくということで、これから両国の経済的な利益は一致していくわけですよね。経済論理が強いだけだと、かつて第一次世界大戦のときにイギリスとドイツ戦争したじゃないかという話がありますが、あれは将来の利害が違ったからですね。日中の場合は将来の利害は一致します。こういう国が戦争状態に入るということは、歴史から見ても経済の常識からしても私は考えられない話だというふうに思いますけれども、宮沢大臣いかがお考えですか。

○国務大臣(宮沢洋一君) 将来、戦争状態に入るかどうかという判断は経産大臣の立場としてはなかなか申し上げにくいわけでありますけれども、今の経済の結び付きの強さというもの、そして将来更に強くなるということを考えますと、まさに大事な市場であるという位置付けは変わらないと思っております。

○大門実紀史君 そういう国とは、どういうふうにいろんなことを対応していかなきゃいけないかということなんですが、当たり前のことですけれども、外交的、平和的手段で問題の解決を追求するというのは両方の国益に沿うわけですね。

それで、改めて資料を、次のページからちょっとボリューム多いですけれども、用意しました。要するに、今からというよりも、今まで日中間の紛争解決のルールというのはどういうものであったのかと、何を確認されてきたのかということを資料をまとめてみました。

日中国交回復以来、あの戦争の教訓を踏まえて二度と戦争をしないということで、両国の間でいろんな紛争があったとしても、平和的手段により解決して、武力又は武力による威嚇に訴えないということを繰り返し繰り返し、国交回復以来、確認してきたというのがこのお付けした文章であります。もう時間の関係で全て紹介する時間はありません。

改めて振り返ると、何が貫かれているかといいますと、私は原則二つあるんじゃないかと思います、日中間の紛争の解決手段。一つは、今申し上げたように、とにかく平和的手段により解決すると、武力又は武力による威嚇にも訴えないと。二つ目は、これ大事なんだと思うんですけれども、戦略的互恵関係、二〇〇八年以降大変強調されているのが、疑心暗鬼に陥らないように、経済、文化交流はもちろんなんですけれども、防衛分野においても対話、交流を強化して、連絡体制を整備して不測の事態の発生を防止すると。情報不足でぶつかり合うとか、そういうことがないようにするということでありまして、これは大変重要なことを日中間で確認してきたんじゃないかと思うんですよね。

これが日中間のいろんなことの問題解決の原則だと思うんですけれども、これは外務大臣に改めて認識を伺いたいというふうに思います。

○国務大臣(岸田文雄君) まず、今御議論いただいている平和安全法制は特定の国や地域を対象としたものではありません。そして、その上で、中国について申し上げるならば、我が国政府は中国を脅威とみなしてはおりません。そして、中国が平和的に発展するならば、これは我が国にとってもチャンスであるということを申し上げてきております。日中両国が戦略的互恵関係に基づいて安定的な友好関係を発展させる、これは大変重要なことであると認識をしています。

その中にあって、委員も御指摘になられましたように、南シナ海等の動きですとか不透明な軍事費のありよう等があり、このことは国際社会の懸念事項となっているのは事実ですが、我が国としましては、昨年の十一月、そして今年の四月、二回にわたりまして日中首脳会談を行いました。私も、これまで日中の外相間で四度意見交換を行っております。そして今日、夜にはミャンマーに向かいたいと思います。もし調整が付けば、王毅外交部長ともしっかり意見交換をしていきたいと思っております。

こうした中国との関係においては、日本と中国は世界第二と第三の経済大国です。地域に責任も担っております。是非しっかりと関係改善に向けて外交努力は続けていかなければならないと考えております。

あっ、失礼しました、済みません、今、失言であります。今晩、マレーシアへ向かいます。失礼いたしました。

○大門実紀史君 今おっしゃったように、政府としては中国を脅威とはみなしていないということなので、与党の皆さんはよく聞いておいてもらいたいなと思います。

その上で、具体的な話でいきますと、南シナ海ですけれども、今おっしゃっていただいたように、ASEANの会議が開かれておりまして、簡単に言いますと、中国といろいろもめているといいますか、中国の対応良くないんですけれども、東南アジア諸国はあくまで話合いで南シナ海の問題も解決しようということで、南シナ海のまず行動宣言、DOCというものを出して、さらにそれを行動宣言から規範に、強いものに変えていきたいと、そういう仕組みをつくって、中国にも自制を促して、いろいろ一緒に、一緒にというか、武力とかいろんなことに訴えるんじゃなくて話合いで解決していく道筋を探ろうとしているわけですね。

これは大変重要な取組だと思いますし、あした、もしそういう日中の外相会談が開かれるということならば、日本としても話合いの枠組みを、きちっと中国もテーブルに着くようにと、そういう中で解決していくようにと。今後も、やっぱり日本はアジアの中でリーダーの役割を果たしてきたわけですから、こういう問題も自らもっと、平和的な問題ですから、乗り出して、テーブルメーカーといいますか、そういう積極的な役割も果たしていくべきではないかなというふうに思います。

特に、このDOCからCOCに発展させる、行動宣言から規範に発展させるという点で日本も汗をかいていただきたいと思いますが、外務大臣、いかがですか。

○国務大臣(岸田文雄君) まず、御指摘のCOCにつきましては、我が国として早期合意を重視する立場に立っております。南シナ海の状況については注視するとともに、現状を変更し緊張を高めるあらゆる一方的な行動を懸念しています。

その中にあって、我が国としましては、昨年のシャングリラ・ダイアローグで安倍総理が打ち出しました海における法の支配の三原則、これが貫徹されることを重視しております。国際法を重視する、あるいは力による解決を目指さない、そして平和的な解決を目指す、この三原則を重視しております。是非、ASEAN関連外相会議におきましても、この法の支配を重視すること、そして、行動宣言、DOCを完全履行すること、そしてあわせて、このCOCの早期妥結をするということに対する期待、これを是非発言していきたいと考えます。

○大門実紀史君 是非、そういう点で日本は頑張るべきなんですよ。もっともっと努力することが必要だと思います。

時間の関係で、ちょっと資料を配って説明する時間ありませんけど、資料四の、これは現職の米国国務次官補、ダニエル・ラッセルさんですけれど、大変重要なことをおっしゃっていまして、米中は戦略対話、経済対話をやってきて、経済といっても、これは実は経済だけじゃないんですよね。非常に高度なレベルの対話をやってきて、非常に強固な関係を築いて、少々いろんなことがあっても基盤は崩れないと、話合いでできる、そういう関係を築いているということを言われております。先ほど言いました防衛当局同士の対話が非常に重要だと、その点ではですね。

米中は、もちろん緊張感はありますよね、いろんなことで、緊迫していますよね、ある意味では。しかし、疑心暗鬼によるあらぬ不可抗力による衝突とか、そんなことがないようにちゃんと対話を続けているということで、この点、非常に重要だと思うんですよね。それこそやるべきことであって、戦争のシミュレーションみたいなことじゃなくて、やっぱり対話をきちっとやっていくことが重要だと思うのに、一番最後に配りました資料ですけれども、まだこんなことを防衛省はやっているのかということでありますけれど。

これは防衛省の統合幕僚監部の防衛計画部の内部資料でございます。取扱注意というようなものでありますけれども、その中の資料の一ページなんですけれど、簡単に言いますと、この図を見てもらって、何をシミュレーションしているかというと、抑止(平時)と対処(有事)に分けて、どう中国軍に対応するかが書かれております。

特に、平時がなぜこういうシミュレーションになるのかと思いますけれど、通常、抑止とは相手が攻撃してこない状況をつくることなんですけれども、この解説だと、中国の海洋権益拡大を阻止するために平時から様々な手段を取ると、矢印、中国側の矢印ですね、これに対し日本の矢印がぶつけるわけですけど。つまり、抑止というよりも、これ平時ですから、平時から攻勢的な抑え込み戦術というようなことをシミュレーションしているわけですね。

私は、先ほども冒頭申し上げましたけど、一方が物理的、軍事的な対応をやってきたらこちらもやると、そういうふうなことが一番今危険な軍事対軍事のエスカレーションになるということを指摘しているわけですけど、対話が大事だと言いながらこういうシミュレーションを防衛省がやっているということは、何を考えているのかと言いたいんですけれど、いかがですか、大臣。

○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、我が国の防衛を始めとする各種事態に適切に対応するために、自衛隊の統合演習、また日米共同の統合演習等の様々な訓練、演習を実施をいたしまして、自衛隊の能力の維持向上、また日米の相互運用性の維持向上等に努めております。

他方、これらの訓練、演習は、特定の国や地域への対処を目的としたものではなくて、対中国の軍事シミュレーション等を行っているわけでもございません。

なお、これらの訓練、演習の想定の細目につきましては、部隊運用等に係るものでありまして、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。

○大門実紀史君 これ、だって対中と書いてあるじゃないですか。中国シミュレーションですよね。

二〇一三年の一月三日に、ウォール・ストリート・ジャーナルで、アメリカの保守系シンクタンクのマイケル・オースリンさんが大変いいことをおっしゃっていまして、東アジアにおける最も不穏な流れは、領土問題、北朝鮮問題、どれ一つを取っても、その解決に向けた前進が全くないことと。外交的なイニシアチブが発揮されないで、より幅広い合意のための基盤となる二国間の問題も解決されていないと。逆に政治家たちが更にナショナリズムをあおり、その政治的立場を硬化させていると。この指摘は、一年半たっても何も変わらないどころか、この安保法制、戦争法案をめぐって、かえってエスカレートしているというふうに思います。

大変危険な状況に入っていると思いますし、今日御紹介したように、いかなる紛争も平和的、外交的手段で解決をというのが東南アジア諸国が目指している方向なんですよね。日中の共同声明でもずっと確認してきた方向なんですよね。我が党もずっと主張してきた方向でありまして、にもかかわらず、こういう、今度は北朝鮮の問題も触れたいと思いますけれど、こういう近隣の脅威ばっかりあおられて、この法案がなければいけない、なければいけないと。こういう議論をしているのは本当に世界でも恥ずかしいといいますか、世界でも日本の国会だけだと。もっとグローバルな議論を世界の国会はしているというふうに思います。

とにかく、外交的な解決手段を取るということが一番大事だということを申し上げて、この憲法違反の法案は即座に撤回されるよう求めて、質問を終わります。

|