| <赤旗記事> |

アベノミクス株高で1千億円超 超富裕層だけ大もうけ

大門議員告発

|

(写真)パネルを示して質問する大門みきし議員=9日、参院予算委

|

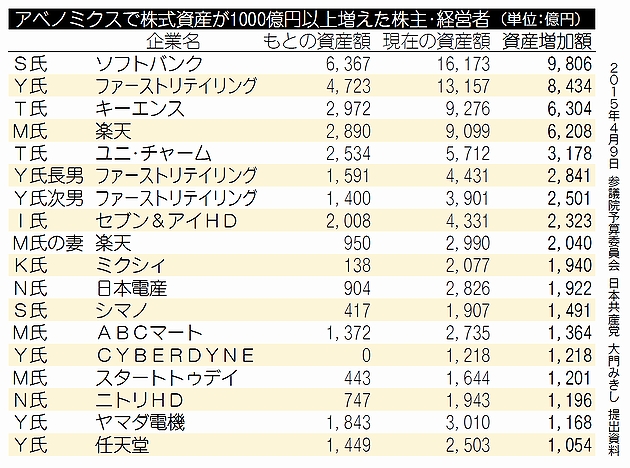

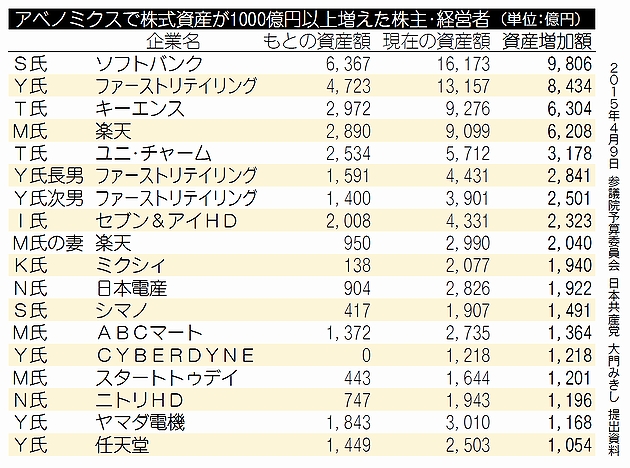

「アベノミクスによる株高で富裕層は巨額の利益を手にした」―。日本共産党の大門みきし議員は9日の参院予算委員会で、アベノミクスによる株価上昇で保有株式の時価が1000億円以上増加した超富裕層18人の資産額を明らかにしました(表)。 (関連記事)

大門氏は「応能負担を原則とした税制に抜本的に転換すべきだ」と求めました。

それによるとトップは、ソフトバンクのS氏で、資産増加額は9806億円。2位はファーストリテイリングのY氏で、8434億円です。ただ、Y氏の長男、次男もランク入りしており、両氏の資産増加額を合わせると1兆3000億円超に達します。アベノミクス効果で保有株式の時価総額が100億円以上増えた株主は220人にのぼり、資産増加額の合計は11兆円を超えました。

大門氏は、安倍政権がアベノミクスによって海外マネーを呼び込み、円安・株高をつくりだした結果、一握りの超富裕層・大株主の資産が急増したと指摘。「貧困が広がっているのに、そこには手当てをしないで、一部の富裕層だけが大もうけをする。おかしいのではないか」とただしました。

麻生太郎財務相は「応能課税は引き続き検討すべき問題だ」と答弁。安倍晋三首相は「今後、利益を上げている人たちから税金をいただき、教育等の分野に支出していきたい」と答えました。

|

≪議事録≫

○大門実紀史君 消費税は、本会議でも指摘いたしましたけれど、社会保障に必ずしも全部使われているわけではないということを含めてやっぱり税体系考えていただかなければいけないと思いますけど、更に言えば、富裕層の中でも一握りの超富裕層、超大金持ちですね、の資産増加が物すごいわけでございます。

これは、アベノミクスがといいますか、二〇一二年の十一月十四日の民主党政権の野田前首相が解散を表明した日から株が上がり始めました。その二〇一二年十一月十四日から二〇一五年の三月三十一日までの株価上昇によって増えた時価総額を計算してみました。この間に保有株式の時価が百億円以上増えた株主が二百二十人に達しました。その資産増加の合計は何と十一兆円を超えております。

パネルにしたのは、うち一千億円以上資産が増加した十八人の方をパネルにいたしました。日本の超富裕層であります。見れば誰か分かってしまいますけれども、一応イニシャルにしておきましたが、この二年前は、一千億円を超えたのは二人だけだったんですね。それが急激に増えております。

ちょっとこのイニシャルパネルなんですけれども、これはこの委員会で度々取り上げてきたんですが、これらの超富裕層は、今まで海外の税金の安い国に資産管理会社、ペーパーカンパニーをつくって課税逃れをしてきたという点はこの予算委員会でも度々指摘しました。一応、一応今のところ合法的かも分かりませんけれど、やはりモラルが問われるんではないかと思います。きちんとやっぱり税金払ってもらうように国税当局も注視してほしいなと思っております。とにかく、アベノミクスで一部の富裕層が莫大な利益を手にしたわけであります。

世界的に見ますと、アベノミクスほど極端ではありませんけれど、マネー経済が世界に今浸透しておりまして、貧富の格差が広がっております。格差の是正というのは今や国際的なテーマになっておりまして、OECDもこの点について報告を出しております。

何を言っているかパネルにしましたが、格差の拡大が経済成長を大幅に抑制している、格差を是正する税制改革や教育への支出によって経済が成長するということで、今年の一月、アメリカは、こういう線に沿って、貧富の格差を是正するために最低賃金を引き上げると同時に富裕層や大もうけしている金融機関に増税をして、その税収増を中低所得者の減税あるいは学費補助、この学費補助というのは、コミュニティーカレッジというのがアメリカにありますけれども、若者が技術を身に付ける教育機関、その学費免除に使おうということであります。いわゆる低所得の家庭の子供たちに教育機会を与えようというところに使おうということを打ち出しております。もちろん議会では共和党などが抵抗しておりますけれども、方向としては私はこれは正しい方向だと思っております。

総理に伺いますけれども、日本もそろそろ方向転換をして、富裕層に課税をして、所得の低い層の負担軽減とかあるいは教育や社会保障に使うという方向に転換すべきじゃないかと思いますが、総理、いかがお考えでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私どもの経済政策によって、経済が好循環の中に入りつつあるわけでございます。

そこで、この経済が成長していく中においてそうした果実をどのように国民の皆様に均てんをしていくかということでございますが、我々、この二年間、消費税も含めまして十二・二兆円税収は増えたわけでございますが、同時に、子供への教育、幼児教育の無償化を進めていく、あるいはまた、高校生の方々への奨学給付金、そして大学生の方々の奨学金、無利子の奨学金、あるいは返し方について新しい選択肢をつくっていく、そして授業料の減免等にもしっかりと力を入れていきたいと、こう思っているところでございます。

今後、先ほど麻生副総理から答弁もいたしましたが、相続税あるいはまた所得税における最高税率の引上げ等も行っているわけでございまして、こうした形によって言わば利益を上げている人たちから税金をいただき、そしてそれをしっかりとこうした教育等の分野へも支出をしていきたいと、こう思っているところでございます。

同時に、先ほど表として見せておられましたが、あの例えば家具のニトリという会社がございますが、そこはまさに、こうした中におきまして従業員の給与をベースアップを五千円以上するということも行っているわけでございますし、パートの方々への対応もしているのではないかと、このように思います。

○大門実紀史君 今後いろいろ考えるということですけど、もっと早く私は踏み出すべきだと、今踏み出すべきだと思っておりまして、アメリカは、富裕層への増税とともに、下の方に書いています金融機関への課税というのがあります。これは、大もうけしている銀行や金融機関に課税して、それを回そうということなんですけれども。

実は、次のパネルですね、日本もアベノミクスで一番もうけているのは、業種でいいますと、自動車などの輸出製造業のことがよく話題になりますけれども、金融保険業なんですね。

この間の増益額で見ますと、一位が金融保険業、二位が輸出製造業、自動車などですね、三位が建設業で、これは今の公共事業の影響でございます。特に、下のグラフで、五大銀行、三菱UFJ、みずほ、三井住友などですけれども、この五大銀行グループの利益はリーマン・ショック前の最高利益を超えたということになっております。

なぜこんなにもうかっているのかといいますと、これこそアベノミクスのおかげでございまして、日銀の量的緩和というのは日銀が銀行から国債をどんどんどんどん買ってあげるわけですけれども、銀行は国から買った国債を高く日銀に売るわけですね。横流しするだけで利ざやが稼げるということで、この国債の売却益がかなり膨らんできているわけでありまして、まさに国策でもうけさせてもらっているわけであります。

ところが、銀行や保険業などの金融業界の要望に沿って、本来見直すべき税制改正が行われませんでした。受取配当益金不算入制度といって、ちょっと難しいんですけれど、要するに、資産運用とかマネーゲームを目的とした株式の保有については、その配当についてきちっと税金を払ってもらいますよという方向が出たんですよね。ところが、銀行始め金融業界はもうかっているくせに猛烈な反対運動を展開して、結果的に骨抜きになったわけであります。

これは参考人で結構ですけれども、この受取配当益金不算入制度の見直しについては、当初、自民党の税制調査会では二つの案が示されたんです。課税強化の厳しい案と、それと緩い案が示されて、結果的に今回の改正案はその緩い方の案になってしまったんですけれども、もしも自民党税調で示された厳しい方の案だったら、国と地方合わせてあと幾ら入ってきたか、増収になったか、これ数字ですので、参考人で結構です。

○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。

先生のおっしゃいました内容は、恐らく、持ち株比率五%以下の株式に係ります受取配当についての益金不算入割合を、今回法案成立させていただきましたものが二〇%でございますが、それを仮にゼロであった場合はどうかと、こういうお尋ねかと思います。

そういうことでございますれば、平年度ベースで、国税でプラス六百億円、地方税でプラス二百億円、合わせて八百億円ということが試算できると思います。

○大門実紀史君 つまり、国税六百、地方二百億で八百億ですね。八百億円というと、国と地方ということはあるんですけど、規模でいいますと、そのお金があったら何ができるかといいますと、年金のマクロ経済スライドを発動しなくていいんですよね。つまり、年金減らさなくて済む金額をもうかっている金融業界におまけをしてあげたということになるわけであります。なぜ、きちんと増税をして、そういう年金の引下げなんかやらなくて済んだのに、そこに手当てをしなかったのかということが、具体的にはそういうことが問われているわけであります。

総理にお伺いしたいんですけれども、この実効税率の引下げの財源ですよね、これ、当初、今言った受取配当益金不算入の見直しなど、課税ベースの拡大で財源を確保するというような方向はあったんですけれども、結局、今言ったみたいにいろんなことが骨抜きになって、差引き二千六十億円もの減税になったわけですね。当初は減税にならないように課税ベースの拡大で穴埋めするんだと言ったんですけれど、結局減税になったわけですね。

やっぱり、苦しい庶民には平気で消費税増税と言っておいて、こういうもうかっている大企業とか大銀行には何かおまけをしてあげる、配慮してあげる、やることが逆さまじゃないかと私思うんですよね。応能負担を原則とした税制というのは、これはもう今や我が党共産党だけが言っているわけじゃなくて、OECDもそういう流れにしないと世界の経済成長はないんだということを言っているわけでありまして、この企業課税も、前申し上げたように、競争のためといったって、もう競争でいえばアジアと同じようなレベルになっているわけです、GDPでいきますとね。

そういうことになぜ配慮をして、こういう逆さまの税制をやり続けるのか。もう最後ですので、総理のお考えをお聞きしたいと思います。

○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘が今、大門先生ありましたように、負担能力のある企業においては応分の負担をいただく必要があるということだと思いますが、今回の法人税課税においても、過去の欠損金というものがあっても当期で利益を稼いだ企業については欠損金の繰越控除というのがありましたけれども、この繰越控除、今までは所得の八〇%だったものを今回引き下げて、どんと引き下げて、一五%引き下げて六五、それから平成二十九年度以後は所得の五〇まで、三〇%引き下げますというようなこともやらさせていただいて、制限するといった方向で見直しを行っております。

一方で、法人課税につきましては、これは日本経済全体を活性化させる見地から検討すべきものだということで、稼ぎを増やしたらその分課税をというようなアプローチではなくて、利益を上げることに対するインセンティブを引き上げることが有効だというような局面なんだと今思っております。

そこで、今般の法人税課税におきましても、稼ぐ力のある企業の税負担を軽減して企業の意識とか行動に変化を起こさせるということが大事なんだと思っておりますので、内部留保が三百四兆円が三百二十八兆円まで、一年間で二十四兆円増えておるというような実態でありますので、そういったものを円滑に地方に下請にということやら給料のアップやらということで、今、全国各地への展開をつながっていくように法人税の構造改革というものを狙いとしているところでもございます。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろん、負担能力のある企業には応分の負担をいただく必要があると、こう考えています。我が国においては、一部の企業に税負担が偏っているとの指摘もあることから、そうした状況を改善し、広く負担を分かち合う構造としていくことも必要でありまして、引き続き課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる改革に取り組んでまいりたいと、このように思います。

こうした成長志向型の改革により企業が収益力を高めれば、継続的な賃上げや下請企業の価格転嫁につながり、ひいては経済の好循環を全国津々浦々に広げていくことにつながるのではないかと考えております。

○大門実紀史君 とにかく応能負担を原則とした税制に抜本的に改革されることを求めて、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

|