超富裕層が課税逃れ

大門議員 「資産管理会社」使い

参院予算委

|

| 質問する大門実紀史議員=14日、参院予算委 |

日本共産党の大門実紀史議員は14日の参院予算委員会で、株売却額が100億円を超える個人大株主が「資産管理会社」を使って課税逃れをしている実態を告発し、富裕層への優遇税制を改め、相応の税負担を求めるべきだと主張しました。

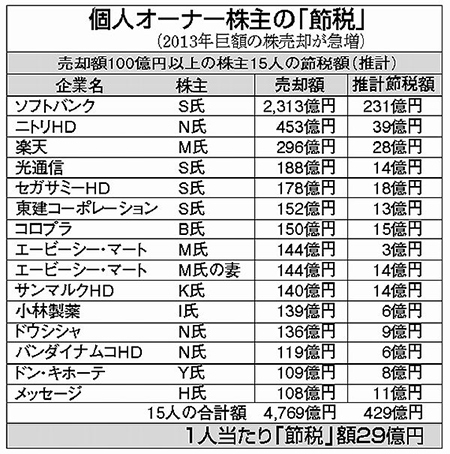

大門氏が示したのは2013年に売却額が100億円を超える株主15人の「課税逃れ」の試算(表)。売却額から取得費用の推定額を引いた利益から計算した「節税」額は計429億円、1人当たり29億円にのぼります。14年から配当や売却益にかかる税率が10%から地方税と合わせ本則20%に戻される前に、「駆け込み的」に売却を行った結果です。

15人の大株主のなかには日本人としてトップの資産家、政府の産業競争力会議のメンバー、ブラック企業の代名詞と言われた企業の社長、政治家に献金して日本でカジノ(とばく場)を解禁させようとしているメーカーの会長らが含まれます。

大門氏は「庶民の暮らしが厳しい時に、日本のトップクラスのお金持ちは低い税金を払うのも惜しんで『節税』に走ろうとしている」と批判。「資産管理会社」を使った「課税逃れ」の手口を指摘しました。本人名義の株式保有が3%を超えると総合課税になり、地方税と合わせて実質40%以上の税率が適用されるため、3%超部分を「資産管理会社」に移して安い分離課税を受ける仕組みです。

大門氏が、課税逃れを調査し、配当や譲渡所得について応能負担の原則に立った総合課税を求めると、麻生太郎財務相は「(資産管理会社の)実体把握に努める」と答弁。安倍晋三首相は所得税の累進性について「どの程度の税金を取るかは大きな論点。十分議論したい」と述べました。

|